第1回

八田正文さんと歩くラフォーレ琵琶湖主催のカメラウオークであう。

2008・5・14

第1回

八田正文さんと歩くラフォーレ琵琶湖主催のカメラウオークであう。

2008・5・14

湖北の余呉湖から関ヶ原までの「北国脇往還」を4回で歩くイベントの第1回目に参加してきました。出発点とゴールまではいつものようにラフォーレ琵琶湖がバスで送迎してくれるのでアクセスはとても便利です。 第1回 余呉湖観光館→木之元地蔵→雨の森芳洲館→高月町阿弥陀橋→湖北町下山田「里の家」(約13km) 第2回 湖北町下山田→浅井町文化スポーツ公園(約10km) 第3回 浅井町文化スポーツ公園→伊吹の里(約8.2km) 第4回 伊吹の里→関ヶ原(約12km) |

|

街道略図 |

|

ラフォーレ琵琶湖を9時半過ぎバスで出発して湖岸道路を走る。  竹生島と葛籠尾(つづらお)半島 近江八幡、彦根、長浜を通る。湖北の水鳥観察センター近くから写す。 |

|

11時ころ余呉湖観光館前の駐車場に着く。 まずは昼食をとる第1休憩ポイントの木之本地蔵目指して出発(約4km)。 |

特急しらさぎ 出発してまもなくのJR北陸線。ここを渡って、コースは前方の山麓を走る北国街道に合流する。 |

北国街道の懐かしい木造の校舎 |

田んぼに水がはられて映る影が美しい。 |

菅山寺への登山口 道真公お手植えのケヤキと伝えられる山門前の大木を見にだいぶ以前に登ったことを思い出しました。 菅原道真公ゆかりの菅山寺は、天平宝字8年(764)に初代照檀上人が孝謙天皇の勅命を受けて建立されたといわれる(近江湖北二十七名刹巡礼第一番札所)。 |

1時間ほどの歩きで木之本に入る。 この家の前に立札が、山之内一豊が名馬を購入した「馬宿・平四郎」とある。 |

伝馬所の跡・山路清平家 脇本陣。江戸末期に伝馬所取締として柳ケ瀬関所通過の人馬を検認した。 |

木之本宿の本陣跡 |

北国街道の石柱のある造り酒屋 飾ってあった酒樽に”清酒・北国街道”の名が・・・ |

昼食休憩するポイントの木之本地蔵前に着く |

|

|

木之本地蔵尊 古くより眼の仏様、延命息災の仏様として人々に篤く信仰されいます。開山は千三百年前、ご本尊のお地蔵さまは秘仏としてお祀りされました。明治二十七年、ご本尊の御姿をうつした大銅像が開眼されました。そして平成十八年春にご本尊の下に戒壇めぐりが開かれました。 |

|

木之本地蔵尊 |

|

富田八郎家 先祖は昔北近江を治めていた近江源氏佐々木京極。下剋上で浅井氏が台頭し、天文二年(1533)当地へ移り住む。爾来造り酒屋を営む傍ら庄屋を務め、教育、産業、福祉等地域発展に尽くした。明治天皇北陸巡幸の際、岩倉具視が宿泊。母屋は延享元年(1744)建。軒下柱馬繋ぎ金具に宿場の面影を残す。(案内板より) |

|

上の造り酒屋横の路地を入ったら絵になる酒蔵とレンガの煙突。 以前来た時に描いたスケッチポイント。その名も賤ヶ岳の戦いで有名な”七本槍”・・・ |

|

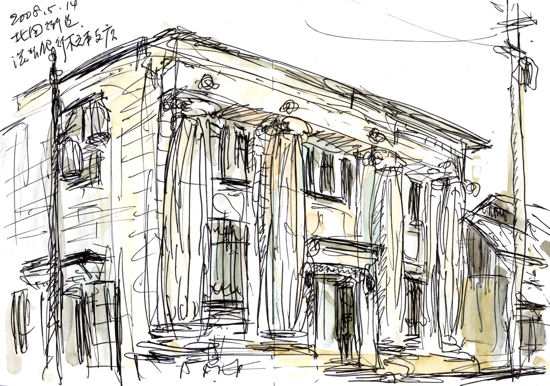

滋賀銀行木之本支店の石造りの洋館 |

|

|

|

ここから北国脇往還道がはじまる。 織田信長、秀吉、家康、等の名だたる戦国武将が駆けぬけた戦国の道) 北国脇往還は、中山道関ヶ原宿から分れて北陸へと通ずる街道で、木之本で北国街道と合流しています。 東海地方と北陸地方を最短距離で結び、古くから利用されていました。古くは壬申の乱に登場するほか、戦国時代に賤ヶ岳合戦では羽柴秀吉が13キロ余を5時間で通り抜けて木之本に駆け付け、勝利のきっかけをつくったといわれています。 かつて大名行列が多く通過した道でもあります。江戸時代には「北国道」「越前道」と呼ばれました。「北国脇往還」の名称は明治時代になってからのものらしいです。 北国脇往還道は・・・ 木之本→田部→持寺→井口→雨森(高月町)→小谷宿郡上→小谷伊部宿(本陣が残る) →野村(加賀百万石の前田家がよく利用した本陣がある)→春照宿(すいじょう)→寺林 →藤川宿(歌人藤原定家が3年間程滞在し「藤川百首」をまとめた所)→玉宿(米原) |

|

分岐 |

蓮華畑の向こうに湖岸の山本山が見える。 |

木之本宿を外れると田園地帯です。 |

|

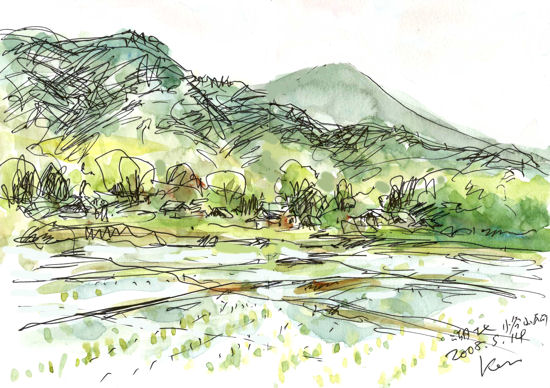

田植えの終わった水田と浅井長政の居城のあった小谷山 |

|

雨森芳洲庵 芳洲や朝鮮朝鮮通信使に関する資料を展示するとともに、芳洲の石を受け継ぎ、韓国や中国を中心に国際交流を草の根で推進している。 |

雨森芳洲 芳洲は、寛文八年(1668)、近江の国伊香郡雨森で生まれる。18歳の時江戸に上り、木下順庵に入門。やがて、新井白石や室鳩巣と肩を並べる5人の高弟の一人となる。師の推挙で対馬藩の宗氏に仕える。 外国との交流のない鎖国時代、隣国挑戦とは「通信の国」として交流があった。対馬藩に儒者として迎えられたが、29才から朝鮮方佐役という外交の実務を担当、対馬藩が受け持つ朝鮮外交で活躍する。当時は筆談外交の時代、36才から3年間釜山に留学して朝鮮語を修得。江戸時代、中国語と朝鮮語に通じる国際人は雨森芳洲ただひとりだったようだ。 芳洲は、正徳元年と享保四年の二度にわたって朝鮮通信使にも随行して「誠信外交」を実践した。 日朝友交の架け橋を渡した先駆者として、芳洲は88才の生涯を対馬で終えた。 |

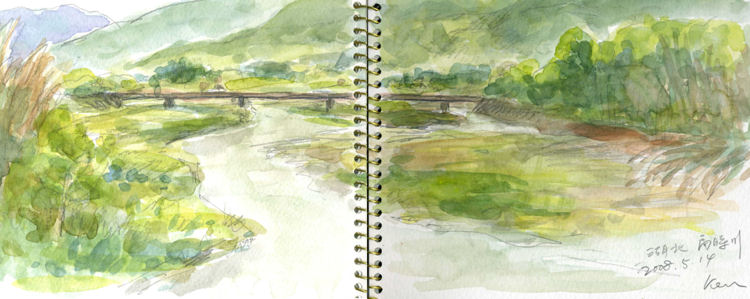

雨の森の芳洲記念館の傍を流れる高時川と雨之森橋 |

|

| 高時川の堤防道を行くと桜並木が続く。1月前なら素晴らしい桜のトンネルだっただろう。今は気持ちの良い新緑でした。 第一回目のウオークのゴールは次の阿弥陀橋を渡って集落を通過すると湖北町下山田の「里の家」、もうすだ。 |

|