今日は素晴らしい天気になったので、どこかへスケッチに行こう行き先を考える。そうだ以前長浜へ行ったときもらった「湖北サイクルロードマップ」があったのを思い出す。そのなかで紹介されているコースの”湖北に点在する観音の里・高月から木之本をめぐる”に決めて出かけました。

早朝は長浜行きの新快速はないので、米原行きの快速に乗る。米原駅に着くとタイミングよく敦賀行きの普通電車がまっていました。なんとこの車両はなつかしい特急寝台列車を改造したものが使われている。現役の頃、九州出張時にお世話になったなあ!

・・・そんなこと思い出していたら下車駅の高月駅を乗り過ごし、あわてて次の木ノ本駅で下りることになりました。ということで今回もスタートからミスしてガイドブックの逆コースを行くことになりました(^_^;)。

駅前の案内所で見所を聞くと、”きのもと「歴史発見」”の略図マップをもとに北国街道の町並みから古橋歴史の小道コースを親切に説明してくれました。さっそく北国街道を散策してスケッチ場所を探しに出発する。駅前から北国街道は道幅も広く綺麗に整備されている。喫茶店、お菓子屋、寿司屋、旅館などお店も沢山あり、往時の繁栄振りが感じられる。まずは有名な木之本地蔵院を目指す。

|

木之本地蔵院(浄信寺)

|

木之本地蔵院

天武天皇時代、大阪湾に流れ着いた仏像を、後に祚蓮上人がこの地にある柳の大木の根本に御本尊として祀られたのが始りとされ、木之本の地名のいわれでもある。

庭園の池には、その昔目を患った旅人に片目を与えたといわれる蛙が棲むと伝えられていて、目の仏様ともいわれています。

・・・どうりで観音様の足元一面に陶器の小さな蛙がたくさん奉納されていた。 |

境内には高さ6mの巨大な地蔵尊が立っている

|

木之本地蔵をちょっとアップで・・・

|

さあ、今度は北国街道散策とスケッチに・・・・

|

|

|

旧本陣(本陣薬局)

当主は日本薬剤師第1号の免状取得者で、その軒先には薬の看板がっずらりとぶら下がっていました。

|

清酒「七本槍」の蔵元「富田酒造」

450有余年の歴史がある。北大路魯山人が残した扁額「七本槍」が店にあると後で知りました(^_^;)

|

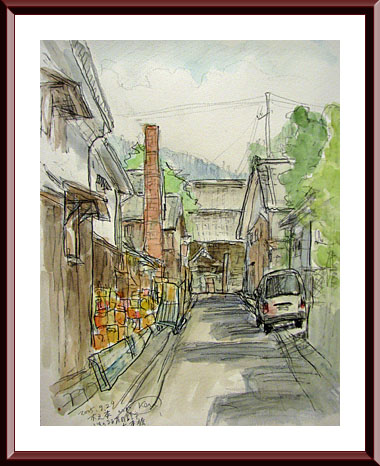

富田酒造の横の路地を入ったところにレンガ造りの煙突と蔵があった。カラフルなプラスチックの酒コンテナーとの対比が面白いのでさっそくスケッチしました。なにか懐かしい風景でした。

|

創業嘉永五年「大幸(ダイコウ)」の醤油屋

天然醸造でじっくり2年半熟成した杉桶造り醤油のお店です。

逆コースになったため地酒などのお土産が買えないのが残念でした。

|

北国街道を南へ歩くとT字路になる。突き当たりの家の前には石柱があり、「左 江戸・なごや道 右 京・いせ道 」と刻まれている。

・北国街道、北国脇往還の交差点。北国街道は鳥居本で仲山道から分かれ、ここを通り金沢に至る。北国脇往還はここから関ヶ原、大垣に連絡する。

|

|

北国街道の分岐で左へ、この道は旧国道303号線になっている。やがて町並みから離れて細い山道になる。右下に幅広の国道303号線が見えてくる。坂道を登っていくと、短いアツトリ隧道がある。

|

|

アツトリ隧道を抜けると、己高山(923m)が展望できる。

ここから少し下ると国道303号に合流します。

|

高時川、遠方に見えるのは花の横山岳だろうか。

国道303号線の橋を渡って右側から回り込んで古橋の集落へ

後からわかったが、旧道から合流した近くから古橋への近道があったのに・・・

遠回りをしてしまいました(^.^)。

|

與志漏神社

|

與志漏神社本堂

この右横を行けば己高閣・世代閣があります。

|

己高閣・世代閣(ここうかく・よしろかく)には山岳信仰で栄えた貴重な寺宝を安置されています。

木之本町と高月町の境にある標高約928mの己高山(こだかみやま)は古くから修験行者の山道として栄えた山です。平安から鎌倉時代にかけて、役行者(えんのぎょうじゃ)、泰澄(たいちょう)、行基(ぎょうき)、最澄(さいちょう)などの高名な僧が入山。鶏足寺(けいそくじ)や法華寺など、多くの寺や僧房が点在し、人々の絶大なる信仰を集めていました。

現在は多くの寺院が廃墟になり、残された膨大かつ貴重な寺宝を安置するために建てられた文化財収蔵庫が「己高閣・世代閣」です。中には、国の重要文化財である木造十一面観音立像、木造薬師如来立像、乾漆十二神将立像など、約90体の仏像と資料が納められており、当時の繁栄ぶりがしのばれます。 滋賀県広報課HPより転載

・・・・しっかり下調べしていなかったのでパスしてしまいました(^_^;)。

己高閣の奥にはレストラン・宿泊・薬草風呂などのある己高庵(ここうあん)があります。その前は古橋製鉄遺跡でした。

古橋を「近江のまほろば」と称する由縁

「まほろば」の原語は「マホラ」で、すぐれたよい所」と解されている。「マホラ」な所、即ちマホラ場であり、これが転化してまほろばと呼ばれるようになったものである。

ここ古橋は三方を山に囲まれ、何面に開けた中央部に位置し、古くから大陸文化が伝来し奈良時代には相次いで寺院が創建され、平安期には全盛を極めた己高山鶏足寺、飯福寺、法華寺等の湖北仏教文化圏の中心寺院を容した仏教聖地であり、今も随所にある遺跡で往時を偲ぶことができる。

一方、山野にみる四季の移り変わりの風景もまた素晴らしく、古くから奈良大和を国のまほろばと称しているのにちなんで古橋を「近江のまほろば」と称しているのである。

|

古橋製鉄遺跡

|

古橋製鉄遺跡

製鉄炉跡はかたい岩盤をくりぬいて炉の床面(縦50cm・横2m)として作られていたいわゆる箱型炉であった。年代は、調査時に出土した須恵器片から7世紀前半に作られたと考えられている。このような形式の製鉄炉は、県下でも数例しか確認されておらず、

湖北地方における鉄生産の歴史を語る代表的な遺跡です。(木之本町教育委員)

|

己高庵から先に進むと己高山登山口と法華寺跡への分岐があります。ここでも法華寺跡へ行くはずが山が気になり自然に己高山ルートに入ってしまいました。

法華寺跡は・・・

石田三成が羽柴秀吉に仕官するきっかけとなった有名な”三献の茶”の故事は己高庵から東にのぞむ山あいの法華寺であったと伝えられています。

|

己高山登山口(左)と法華寺跡(右)への分岐

|

己高山への登山道

途中であった登山者は熊よけの鈴をリンリン鳴らして下山してきました。ここからだと2時間かからず頂上へいけるというが、熊よけの鈴もないし時間もない。あちこちに熊に注意!!のカンバンがありました(^_^;)。

|

一合目手前の己高山登山堂の案内板のところで昼食をとり引き返し、古橋の集落まで戻って、そこから遊歩道で石道寺へ向かう。

|

石道寺へ向かう遊歩道から振り返り田園風景を写す。最盛期を過ぎたが彼岸花がとても沢山ある古橋でした。

|

茶畑の中のを歩いて飯福寺(はんぷくじ)に着く。

|

飯福寺は古く奈良時代に行基上人によって草創されたと伝えられています。その後一時、南都興福寺の末寺となりました。・・・戦国時代には浅井氏、京極氏から庇護を受け特に浅井氏三代の祈願所として隆盛を極めましたが、明治時代に入り廃仏毀釈などによって寺院の規模は縮小されてしまいました。

(木之本町教育委員会の看板より抜粋)

|

石道寺(しゃくどうじ)

|

石道寺から雨森に向かい下り道を行く

集落の中のコスモスが綺麗でした。

|

集落は石道(いしどう)だが、このお寺は石道寺(しゃくどうじ)と読むのだよと寺守のお婆さんが教えてくれました。本堂を覗くと仁王様のような木造の時国天と多聞天の184cmの立像が拝めました。木造十一面観音立像(173cm平安時代中期の作)は扉の中、拝観料は200円でしたが先を急ぐのでと言ってお暇しました。

本寺は、神亀三年(726)延法上人が草創され、その後延暦二十三年(804)に伝教大師が十一面観音をまつり再興されたと伝えられている。大和興福寺の文書には己高山五箇寺の一寺で僧房三十八宇などと記されていて、往時は壮大な寺院であったらしい。

雨森集落の手前にある大海道遺跡

滋賀県北部の伊香郡高月町保延寺・持寺・尾山に所在する。

この遺跡は、高月町東部と南北方向に縦断するように流れる高時川の右岸の扇状地に立地している。この遺跡より宇根遺跡まで約4kmにわたり高時川右岸遺跡群を形成しており、その北端に位置しています。この遺跡群は縄文時代後期から中世とみられています。

|

水路と水車のある高月町雨森の集落

|

昭和59年に生家跡に建てられた雨森芳洲庵

芳洲が残した遺品、著書、文献資料等が一般に公開されている。

|

町名の語源・ケヤキの古木 |

雨森芳洲(1668〜1755)は・・・

雨森村(現・高月町雨森)に生れたと伝える江戸時代中期の儒学者です。

木下順庵のもとで学び、22歳の時、対朝鮮外交の窓口である対馬藩に仕え、朝鮮を中心とした東アジアの外交に尽力しました。 |

槻(ケヤキの古名)の巨木があることから、「高槻」と名づけられたこの地は平安後期の歌人、大江匡房(おおえのまさふさ)が月見の名所と和歌を詠んだことから「槻」の字を「月」に改めたという。

今日の最後の訪問先はJR高月駅近くの渡岸寺だ・・・

奈良時代、聖武天皇の勅願により泰澄が十一面観音像を刻み、この地に観音堂を建立したと伝えられています。ここの本尊、国宝十一面観音像は日本全国に7体ある国宝の十一面観音の中でも彫刻史上の傑作といわれるほど美しい観音像で、井上靖の「星の祭」や、水上勉の「湖の琴」など、小説の中にたびたび登場しています。

|

渡岸寺境内

|

渡岸寺観音堂

|

快晴に恵まれましたが、とても暑い一日で大汗をかきました。いつもながらスケッチは一枚しかできずに、結局歩きの一日になってしまいました(^_^;)。

この日歩いたルートの参考にしてください。

図をクリックすると拡大図が表示されます。

|

| |

![]()