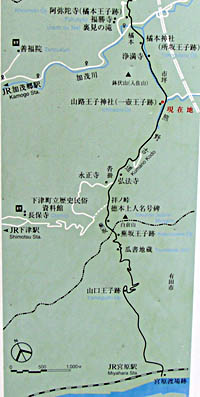

下津町の熊野古道ルート

| 前から歩いてみたいと思っていた熊野古道はじめて歩いてきました。期限切れ間近(4月10日?)の青春18切符一枚を家内からもらったので早速出かけてきました。インターネットで見ると紀三井寺の桜がちょうど満開とあったのでお参りしてから、その近くの熊野古道ルートを歩くことにする。紀三井寺から20分ほどの加茂郷(かもごう)で下車、下津町役場を訪ねてルートマップを入手することができました(^.^)。 |

| 紀三井寺 紀三井寺は通称の呼び名、正式には救世観音宗総本山金剛宝寺護国院と号するとある。 今から千二百年前、唐僧為光上人によって開創された霊刹。ご本尊の十一面観世音菩薩(国宝秘仏)は古来より開運厄除の霊験あらたかにして、西国三十三ヶ所霊場第二番札所となっている。山内に清浄水、揚柳水、吉祥水の三つの井戸があり、常に清浄な水が湧き出していることころから紀三井寺と呼ばれている。(紀三井寺案内板から転載) 室町時代の多宝塔、楼門、桃山時代の鐘楼はいずれも国宝。 紀三井寺駅を降りると進行方向の左手に名草山(228m)の低山がすぐそばに見える。紀三井寺はその山の中腹にある。山の桜は満開のようだ。 |

楼門 本道のある境内まで急な石段が続きます。 |

紀三井寺本堂 |

紀三井寺の境内から和歌浦の望。 本堂にお参りして、お寺の納経所(のうきょうしょ)でご宝印をいただく。 |

今回歩いた軌跡のデータをGPSからカシミールにダウンロードした地図です。 |

境内から南方向の風景。低山の向こうに海南市、下津町と続く。駅まで戻り、御坊行きの普通電車に乗り4駅目の加茂郷で下車。。 |

| 12:10 加茂郷駅には熊野古道の資料がなかったので、出かける前にチェックしておいた下津町役場を訪ねる。そこでやっと下津町教育委員会発行のルートマップ「熊野古道 しもつ」を入手できました。 そのルートマップにはA、B、Cと三つの熊野古道散策コースが載っていました。でも3コースともJR海南市を起点になっている。 ・AコースがJR宮原駅まで(17.4km約5時間30分) ・BコースはJR下津駅まで(16.5km約5時間40分) ・CコースはJR加茂郷駅で(13.6km約3時間55分) とりあえず駅から約4kmの橘本王子を目指す。そこから宮原駅へのコースを歩く予定で出発しました。 |

13:20 加茂川沿いを歩いて約1時間、福勝寺への分岐(左)を見送り道なりに進む。 |

5分弱で再び案内板があり、橘本神社、山路王子方面(右)の細い町並みの道へ |

13:35 橘本神社(所坂王子跡)に着く |

橘本神社本殿、所坂王子跡は表示と小さな橘の木があるだけ・・・ |

所坂王子跡 橘本から市坪へかかる坂を「ところ坂」という。昔、このあたりに「草蘇」(ところ)が自生していたので、この名がある。現在は明治40年(1907)神社合祀令によって塔下王子社、橘本王子社、所坂王子社をあわせて橘本神社として合祀している。 ご祭神の田道間守命(たじまもりのみこと)は第11代垂仁天皇の御世に常世(とこよ)の国に渡り「橘」(たちばな、現在のミカンの(原種)を持ち帰り、天皇に献上した。その橘がこの地に日本で最初に植えられたと伝えられている。その昔、橘(果物)の実で最初にお菓子がつくられたといわれていることから、みかんと菓子の神様として、全国のみかん・菓子商人から崇敬されている(案内板より転載) |

カシミールの軌跡とあわせて見てくださいね。 |

市坪の集落の道を歩いて一壺王寺に向かう。道筋の家々の軒には熊野古道と書かれた「ちょうちん」が道案内をしてくれます。 14:00 山路王寺神社(一壺王寺跡)につく。ここで小休止、遅い昼食タイムとする。 |

山路王寺神社(一壺王寺跡) |

一壺王寺跡の石碑と案内板 |

案内板より転載 |

一壺王寺跡 沓掛王寺ともいわれ、現在は市坪、沓掛の氏神で「山路王寺神社」という。紀伊続風土記には拝殿、玉垣、鳥居、鐘楼などがあり、瑠璃光山安養寺という神宮寺があった。 秋の大祭(10月10日)には奉納花相撲がある。土俵の土をつけてもらい子供の健康を祈願する「泣き相撲」として親しまれている。 |

道筋の家々の軒にはどこの民家にも「熊野古道」と書かれた「ちょうちん」が道案内をしてくれています |

沓掛の集落は白倉山(454m)の中腹にある。 拝の峠(約330m)まではきつい上り坂、その昔はかなりの難所だったと想像できる。 |

沓掛の松 |

24:37 沓掛の松につく。 紀伊続風土記に「沓掛の名は、おおよそ山の麓にある名なり。平地には沓を用い、坂道はわらじを用う。よって沓を掛け、用いざるにより、沓掛の名となる。地蔵堂のかたわらに、沓掛の松あり」と記されている。 つまり、この地蔵堂から拝の峠までの険しい坂道を登るためここで沓を脱いでわらじに履きかえ、脱いだ沓をこの松に掛けて登っていった。今の松は三代目とか・・・ |

| 沓掛の松から数分で、拝の峠道路竣工記念碑の分岐に着く。車の場合はここから右へ大きく回り込んで拝の峠に行くことになるが、熊野古道はみかん畑の中の急坂、本当にきついよ(--;)〜を登って拝の峠へ行く。 14:55 ふうふう汗をかきながら拝の峠到着です |

拝の峠道路竣工記念碑の分岐 |

拝の峠 今登ってきた方向を見る。白い立て札のところから舗装道路に飛び出した。 |

拝の峠から紀伊宮原方面を撮る 舗装道路を横断して、蕪坂(かぶらざか)の下り道になる。 |

下津町方面の蕪坂からの展望 |

紀伊宮原方面の蕪坂からの展望 |

蕪坂王寺跡 横にはトイレが完備されています。その横から城跡へのハイキングコースがありました。 |

道一面に桜の花びらが敷き詰められた中の 爪書き地蔵堂 |

今日の4番目の山口王寺跡です。 |

|

紀伊宮原の町並みが間近に迫ってきた。有田川にかかる宮原橋が写真の中央に見える。熊野古道はこの橋を渡ってまだまだ続きますが、今回は橋の右横のJR紀伊宮原駅がゴールです。 |

16:00 紀伊宮原駅手前の踏切から ちょうど出たばかりの和歌山行きの電車を写す。 今日は熊野参拝道にある九十九王子のほんの4ヶ所を歩いただけで結構疲れましたよ(^_^;) 300mの峠越えは今も昔も歩く人には難所ですね。 |