・奈良豆比古神社から東大寺へ

2018・7・27

| FaceBook友のサックス奏者、H.Mizutaniさんから「奈良豆比古神社(ならづひこじんじゃ)に樹齢1200年という樟の巨木」があると聞いて見に行きたくなる。ちょうどこの日から東大寺本坊ではじまる「東京藝術大学が育む文化財保護の若き担い手展」を見るのを兼て猛暑の中さっそく奈良へ出かけました。 |

|

奈良豆比古神社

| まずは近鉄奈良駅前のバス乗り場から青山団地行きのバスに乗る。バスは奈良公園へ向い「奈良県庁」を過ぎて左折、京都方面へ向かう。見慣れた街並みを見ていると、約15分ほどで奈良坂バス停に着く。この道は旧国道24号線、奈良生まれなので何度も通っている道だが、「巨木」のことも「奈良豆比古神社」もいままでまったく知りませんでした。

奈良坂バス停で下車旧道に入ったらすぐにこの神社がありました。 |

|

旧道

| 左手前が奈良豆比古神社です。この旧道のすぐ先でバス道と合流しています。そこが奈良坂バス停でした。 |

|

神社の正面右手にあった「道標」と「奈良坂の高札場」

| この高札場は明治初期まであったものを、奈良豆比古神社の式年遷宮を迎えた平成24年(2012)、これを記念に復元、奈良坂町のシンボルとしたとある。 |

|

|

|

| 奈良豆比古神社本殿 |

樟の巨樹

神社から裏手の樹林帯へ回り込むとこの巨木が見えてくる。

|

奈良豆比古神社

・創建:宝亀二年(771年)

・祭神:中殿に平城津比古大神(当地の産土神。奈良豆比古神とも)、左殿に春日宮天皇(施基親王、志貴皇子、田原天皇とも)、右殿に春日王(志貴皇子の子)を祀る。

・歴史:当地は、光仁天皇の父の施基親王(春日宮天皇)が病気療養のために隠居していた奈良山春日離宮の地であり、宝亀2年(771年)、その地に施基親王を祀ったのに始まる。境内に、かつて「佐保神石」と呼ばれる神石があった。

当社の20年毎の御造替は戦中も欠かさず氏子によって行われ、「奈良阪の氏神さん」と呼ばれて敬愛されている。

(ウィキペディア フリー百科事典より転載) |

樹林帯の中から見た巨木 |

樟の巨樹

本殿裏境内地に樟の巨樹が自生する。 奈良県の天然記念物に指定されている。 1200年前の、「田原天皇の子、田原太子(春日王)が療養のため、大木茂る平城山の一社(当社)に隠居さる」との伝説を裏付けている。 樹齢1000年余、幹囲約12.8m、樹高約30m |

|

樟の巨樹スケッチです。

巨樹をスケッチしたあと、奈良公園までバスで戻り、炎天下の中を東大寺本坊目指して歩く。 |

東大寺戒壇堂のそばを歩いて大仏殿へ |

大仏殿への参道、鹿もこの暑さで木陰に・・・ |

南大門

| 「東京藝術大学が育む文化財保護の若き担い手展」が開催されている本坊へは、大仏殿と反対側、南大門へ向かって歩く。写真手前左手にある石柱の所から左へ、すぐに本坊にい門がある。 |

|

東大寺 本坊

| 小さな西側の門を入るとこんなお堂がある。多分庫裡だろう。展覧会の会場は右側の建物です。観覧料金200円を支払って入って行く。 |

|

模刻された仏像は写真撮影が禁止なので写真を掲載できないのが残念。

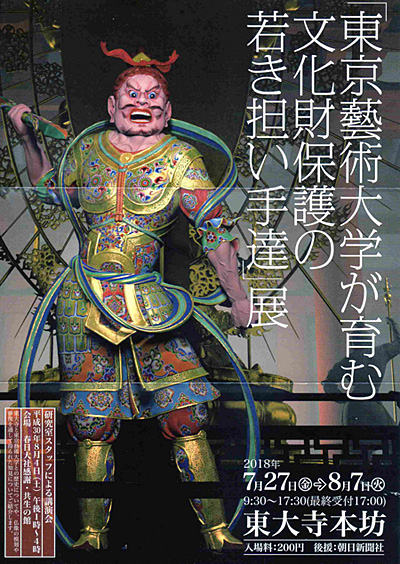

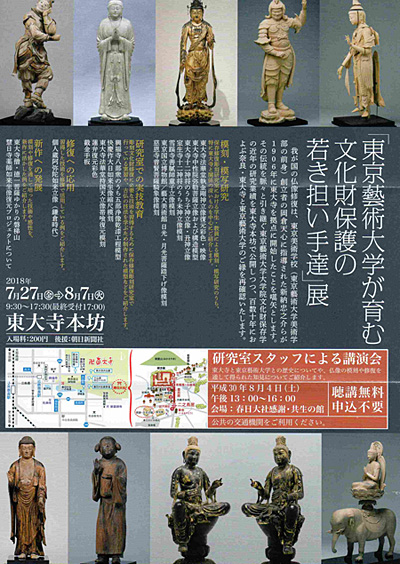

「東京藝術大学が育む文化財保護の若き担い手展」の仏像写真と内容は下のフライヤー(下左の写真)を

クリックくして詳細をご覧ください。 |

|

|

本坊の庭1

借景に若草山が望める。 |

本坊の庭2

汗蔵造りの宝物殿もありました。 |

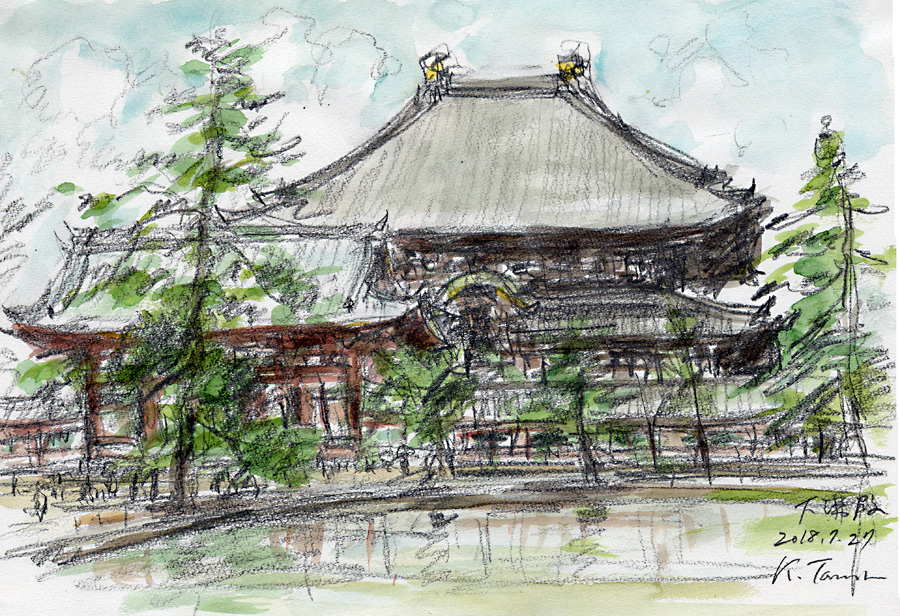

展覧会を後にして、すぐ傍の鏡池から大仏殿をスケッチする。

鏡池と東大寺大仏殿(金堂)

木陰があって風が爽やか、ゆっくり座り込んで描けました。

|

鏡池と東大寺大仏殿(金堂) |

スケッチの後、二月堂道を行く |

お水取り行事でおなじみの二月堂と法華堂(三月堂) |

法華堂(三月堂) |

| ちょうど昼時、休憩を兼ねて二月堂前広場にある茶店で冷たいぶっかけそばをいただきました。 |

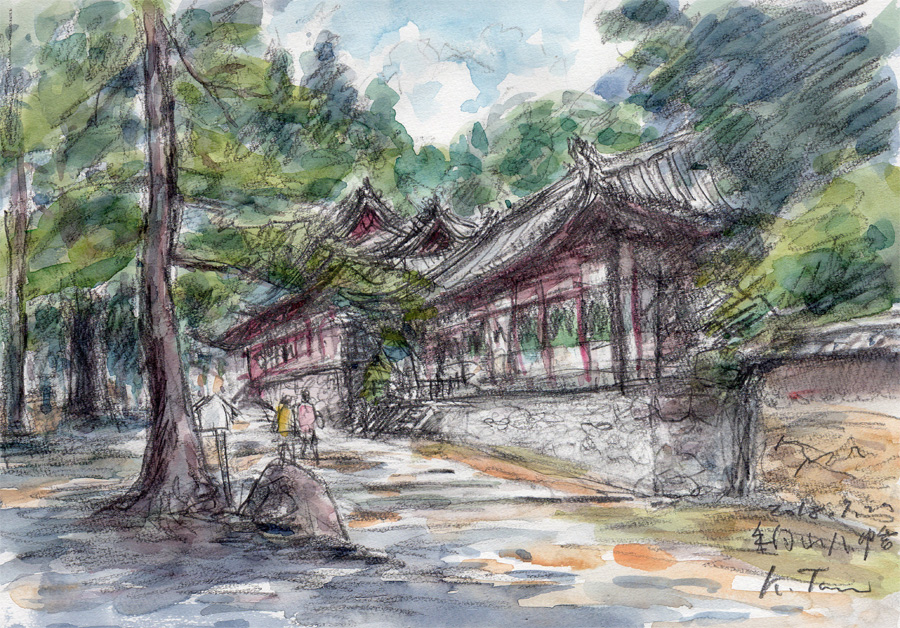

手向山八幡宮 |

校倉造りの建物と手向山八幡宮(右) |

手向山八幡宮

強烈な光線とくっきりした木陰が真夏の雰囲気をかもしだしている。

立っているだけで汗が噴き出してくる。

|

手向け山八幡宮から 公園道を下って、無料の庭園内を歩いて奈良県新公会堂へ。

そこから大仏殿参道に向かう途中にある休憩所傍から若草山を振り返る。 |

土産物店が並ぶ大仏殿参道とその傍を流れる白蛇川

この猛暑、しかも水辺に集まっている。

|

鹿寄せが行われる広い飛火野

| 春日大社参道傍のバス停から、汗ばんだ体を冷やすのを兼て市内循環バス(外回り)で、ゆっくり時間をかけて近鉄奈良駅駅に戻りました。 |

|

|