2006・3・2

| 今朝も良い天気になりそうだ。太陽が顔を出すとどこかへ歩きに行きたくなる。 いつものように守山駅へ歩く間に行き先を考える。行き先が決まらないときは、とりあえず京都に出るのがいつものパターンになっています。 京都駅八条口から、鴨川沿いに東福寺へ歩いたとき描いた教会をめざす。 ・・・が、着いてみたら川掘り工事中でとても絵にならない。しかたなく次の目的地へ、前から行きたいと思っていた黄檗山萬福寺へ行くことにしました。東福寺の一つ先の鳥羽街道駅から京阪電車で黄檗駅まで乗る。 黄檗山萬福寺は駅から2分たらずの近くにありました。 今日のコースは・・・ 黄檗山萬福寺を拝観してから宇治川沿いを歩いて 伏見の酒蔵散策して近鉄桃山御陵前駅まで歩きました。  かなり前に一度きたような記憶があるが良く覚えていません。きっと萬福寺の大きな「木彫りの魚」のイメージが強烈にあるからかもしれません。  開版(かいぱん) 斎堂前にある魚板で木魚(もくぎょ)の原型と案内の僧が話していました。 時を報ずるものとして今も使われているそうです。 |

|

|

|

| 萬福寺の山門 |

|

布袋尊(天王殿) 山門に続く天王殿は寺の玄関として設けられており、中国では一般的な建て方らしい。ここには布袋尊のほか韋駄天像と四天王も祀られています。 天王殿の正面に祀られている布袋尊(七福神)は、中国の仏師によって作られたとのこと。 その風体から納得しました。 |

仏像名は思い出せませんが、 真っ赤な布に金色の文字、ランタンなどもいかにも中国的な雰囲気でした。 |

| 萬福寺 1654年(江戸時代)、中国福建省から渡来した隠元禅師が後水尾法皇や徳川四代将軍家綱公の尊崇を得て、1661年に開創された寺院であり、日本三禅宗(臨済宗、曹洞宗、黄檗宗)の一つ、黄檗宗の大本山です。もっと古い開山と想像していましたがちょっと意外でした。また、立ったまま読経したり、中国語でお経を読むのもはじめて知りました。南都六大寺(奈良)のそばで育った私には中国の明朝代を取り入れた伽藍や仏像に異空間の雰囲気を感じました。 |

|

大雄宝殿(だいおうほうでん) 萬福寺の本殿 |

斎堂のまえの鐘を修行僧がつくと、堂内で読経がはじまりました。 案内の僧が参拝の団体客に説明されていました。 |

宇治川の隠元橋(いんげんばし)上から下流方面を写す。右奥には比叡山が見える。 |

|

観月橋付近から歩いてきた黄檗方面を写す |

シーズンオフで鵜飼観光の屋形船がひっそりと停泊していました。 |

宇治川(観月橋から) 近鉄京都線の鉄橋下を行く三十石船 |

酒蔵風景 (月桂冠大倉記念館) |

|

|

|

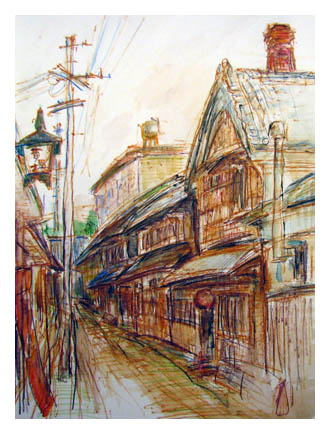

右の絵の反対から見たスケッチです。 |

河童の絵で有名な黄桜記念館がある通り |

伏見の酒蔵の家並み あんなにいい天気だったのに、伏見に入ると冷たい雨が降り出す。強烈に冷え込んできた中で傘を持ちながら、かじかんだ手スケッチしました。 |

|

月桂冠大倉記念館 |

酒蔵を改造した人気のレストラン |

文久2年(1862)4月、尊皇攘夷派の先峰であった薩摩藩士9名が殺傷されるという明治維新史上有名な寺田屋騒動が起ったところである。 |

竜馬通りと名づけられた道 |

| 三十石船 江戸時代に淀川を上下した客船であす。乗客は、まず船宿(ふなやど)に入り、それから乗船していた。寺田屋も有名な船宿の一つで、この付近には多くの船宿が並んでいた。 |

|