2023年3月1日(水)

| この日はお天気にも誘われて、思いつきでJR大津駅からウオーキング兼て「逢坂山隧道跡」を訪ね、山科まで歩きました。 |

|

| 時間はたっぷりあるので、JR大津駅から長等山公園を回り道して行こう。両国寺の所から公園へ入って行く。ここは長等創作展示館下にある小さな池と休憩所です。。 |

|

| 公園内の道を登って行くと、近松寺のある高台に出ます。ここからは大津市内や琵琶湖、比叡山から比良山系までが展望できます。写真は近松寺横にある豆粉地蔵です。 |

|

道なりに歩いて逢坂一丁目へ向かう。 |

逢坂一丁目信号の所からの音羽山です。

| 左端は京阪電車京津線の軌道、中央が国道一号線、右は県道558号線、ここで1号線に合流します。正面に見える陸橋は「名神高速道路」です。 |

|

先ずは今日の目的地の逢坂山隧道跡へ |

明治13年(1880)6月28日に竣工した隧道 |

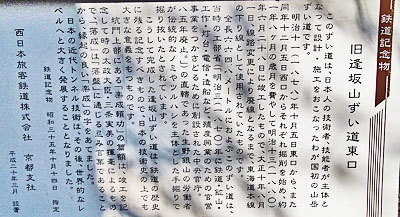

旧逢坂山隧道跡の案内板(クリックすると拡大します。) |

旧逢坂山ずい道東口

掘削はトンネルの東口と西口から、約1年8ヶ月の歳月を費やして明治13年(1880)6月28日に竣工しました。トンネル上部に残る扁額は 時の太政大臣三条実美筆の「楽成頼功」です。

※右側のトンネルは、1898(明治31)年複線化の際掘られた。 |

| トンネル内から浜大津方面を見る。直進は県道558号線があり浜大津へ、国道1号線(JR大津駅方面)は正面ビル右手へ曲がって行く。 |

(トンネル中からの眺めです。約10mほど入ったところで壁で遮断されています。)

|

|

|

名神高速の高架橋と京阪電車京津線の軌道

後方には県境の音羽山が望める。スケッチして、逢坂の関へ向かう

|

蝉丸神社上社 |

逢坂山「弘法大師堂」 |

逢坂の関への途中、右手にある寺社です。弘法大師堂を過ぎて少し行くと追分です。

追分の信号で国道1号線を横断する。そこが「逢坂の関」跡です。 |

逢坂の関跡にある常夜灯と「逢坂山関址」の碑です。

| ここには有名な”蝉丸”句碑「これやこの行くも帰るも分かれては知るも知らぬも逢坂の関」があったのに写真撮り忘れていました。 |

|

清少納言の歌碑 |

逢坂越えの追分あたりは、いまでこそ国道一号線を車で通過すれば、あっという間。しかし江戸時代には、両脇に山が迫る道幅の狭い街道をはさんで両側にぎっしりと家々が建ち並び、谷間を埋めていました。街道沿いには茶店や土産物を売る店が並び、旅人や牛馬の往来がひっきりなし。現在からは想像もできない賑わいぶりで、東海道随一であったということです。

※ (株)走り井餅本家のページより転載させてもらいました。 |

|

逢坂山関跡から先に進むと京津線の「大谷駅」が見えてくる。

その手間右手に「蝉丸神社」があったので石段を上ってお参りする。

お参りした後、反対側に下ってみると、見覚えのある場所でした。

逢坂山隧道の西口跡

| ここは名神高速道路がトンネルから出てくるところです。以前に一度「逢坂山隧道の西口」探しに来たところでした。記憶をたどって道なりに少し行くと右手山側に「逢坂山隧道の石柱」が見えました。逢坂山隧道の構造物が見れないのは「名神高速道路」の盛り土の下に埋もれているからだ。 |

|

この後は京津線の大谷駅へ戻って、再び国道1号線の歩道を山科方面に下って行く。

追分駅を過ぎて、住宅街の道を迷いながら歩いて疎水道を目指す。

JR線の高架橋から滋賀県方面(東)の眺めです。

ここは県境で左側が京都市の山科区で右側が滋賀県大津市になります。

正面の山間には琵琶湖岸からの小関越えの道があり、何度も歩いています。 |

やっと疎水道に合流、疎水の水量はこんなに少ない。

JR山科駅はもうすぐだ。 |

描いてみたかった、いい雰囲気の風景

(国道1号線沿いで出会いました。) |

今日歩いたルートです。

JR大津駅から山科駅まのスケッチウオークは、約6km(3時間)でした。

|

|