高取山 標高 584m

2005・5・11

| 葛城山のつつじを満喫して早めに下山したので十分な時間が残っている。まえから一度行きたいと思っていた壺阪寺と高取城址を訪ねることにしました。御所から壺阪寺はそんなに距離はない、ちょうど12時に到着する。 |

|

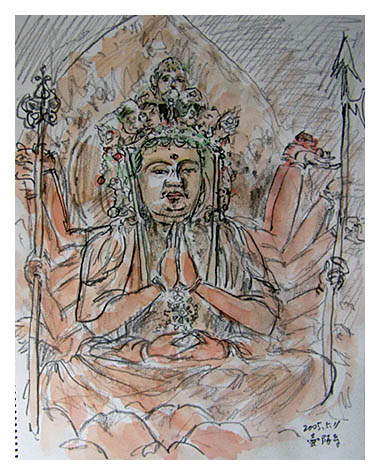

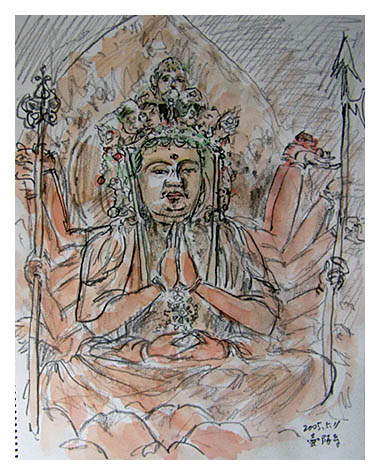

壺阪寺について

| 大宝三年(703)弁基上人によって開かれた霊山で、正式には「壺阪山南法華寺」という。十一面千手観音様をご本尊として祀る観音信仰の一大道場で西国霊場の第六番札所です。古来から眼病に霊験あらたかな寺として信仰され、説話「壺阪霊験記」におけるお里・沢市の話は、あまりにも有名です。また、日印合同でさまざまな浄業を行っており、境内にはインドで制作された大観音石像などが安置されている。(お寺のパンフレットより) |

|

駐車場から

|

拝観料を支払って境内へ

|

本堂でご本尊の十一面千手観音像を描かせてもらいました。

|

本堂礼堂(左)と三重塔(重文)

|

天竺渡来の大観音石像(中央奥)

と大涅槃石像

|

拝観受付で近鉄発行のてくてくマップ「壺阪・高取コース」をもらい高取山へ向かう。境内を出て舗装道路で登山口へ向かう。

高取城址は壺阪寺の後ろの小高い山と三重塔の間に小さく薄く写っている無線塔後方になります。 |

|

| 高取山・五百羅漢登山口手前から壺阪寺を写す。後方は先ほど登ってきた葛城山です。 |

|

| ・・・ ・・・・・・ 壺阪寺から高取城跡往復すると約6.6kmの道のりということになります。・・・・・・ |

五百羅漢への道標

ここから舗装道路から山道になる。このまま舗装路を歩いても高取山直下まで行ける。 |

|

| ちょっと坂道を登ると大岩一枚に刻まれた苔むした五百羅漢石仏群がある。高取山頂へはここから石仏に沿って斜め右上に行くよう道標に示されていたが、うっかり水平の石畳を歩いてしまい再び舗装路へ出てしまいました(^_^;) |

|

「道 標」には

・壺阪寺 0.5km 、 清水谷を経て壺阪山駅へは 4km。

・高取城跡はは 車道・ハイキング道どちらを行っても共に 2.8km とある。

・五百羅漢 0.2km

・高取城跡から大淀古道を通って世尊寺・吉野山へも行ける。 |

|

| 途中二箇所で山道に合流するがそのまま舗装路でお城直下の林道終点まで歩いてしまいました。ここからは石垣に沿って急登すると高取城跡に出ます。 |

|

| 高取山の頂上に本丸がある。急ながけの斜面に石垣が張り付いていて、迫力がありました。 |

|

|

|

お城の建物は明治二十年代後半に取り壊されたらしい。在りし日の高取城の写真が案内されていました。なかなか重量感のあるお城のように感じましたが、写真がちょっと不鮮明で残念。

一番高いところが天守閣跡、ここが高取山の山頂で三等三角点がありました。

|

|

|

|

天主郭石垣の前の高取城址の石碑

と杉の大木

|

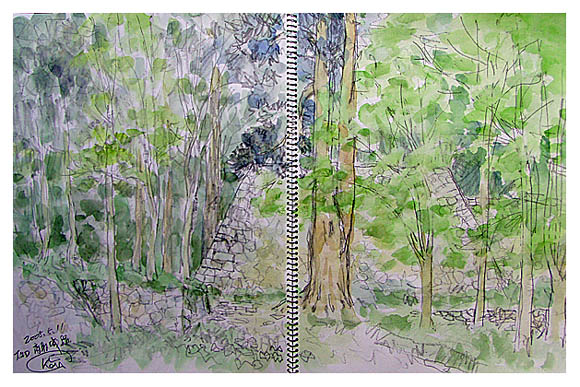

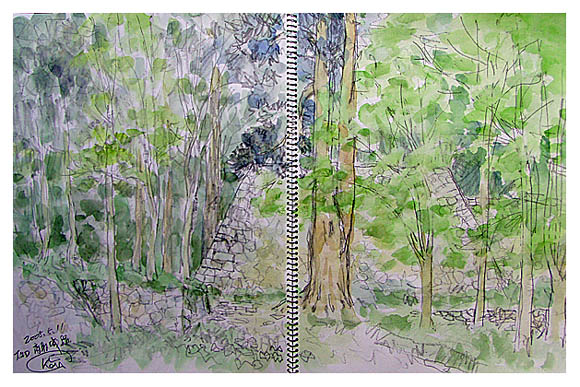

| 中央で槍のように突き出ているのは天守閣石垣下から生えている背の高い杉の大木です。

|

|

天守閣跡の新緑風景をスケッチしました。

中央の一番高いところが天守閣、一段下がった右側の石垣の上が本丸跡です。

以下の情報は奈良県立図書情報館の了承を得てHPより転載させていただきました。

(2005・5・13)

拡大は図をクリックしてください。

明治32年7月に「原図ニ依リ之レヲ描写ス」と記す高取城縄張図。

図中には、大手筋入口の黒門、北門にあたる岡口門、搦手の吉野口門、西の壷阪口門から壷阪山までを描く。周囲の山々は水色、曲輪の各屋敷は桃色で彩色するが、櫓名などの記入枠が空白で記入漏れの箇所が8ケ所ある。

高取城は、元弘2年(1332)に護良親王の挙兵に応じた越智邦澄の築城と伝える。越智氏の高取城は自然の地形に多少の工作を加えた「カキ上ゲ城」であった。天正8年(1580)に、織田信長の一国破城令によって、破却されたあと、筒井順慶が同12年詰城として復興を開始。同13年豊臣秀長が入国すると、脇坂安治についで本多正俊が入り、秀長の命で同17年から本格的な工事を始めた。本多氏はそのまま高取城に残り、慶長5年に2万5000石に加増。本多氏の断絶後、植村家政が寛永17年(1640)に同石高の大名として入り、幕末まで続く。高取城跡は、国中(奈良盆地)と吉野地方との間の高取山(583,9m)山頂にあり、近世の山城としては異例の高さと規模を有する。 |

|

葛城山

|

本丸跡から写す

|

天守閣の石垣(広い本丸跡から写す)

|

大手門前の道標

|

帰りはここから壷坂口門へ出て山道を五百羅漢経由して壺阪寺へ下山しました。 |

|

想像想像していたより立派で大きい迫力のある城跡と石垣でした。

|