2007・3・16

![]()

2007・3・16

暇人生活をスケッチ歩きするようになって、気の向くまま出かけている。今回の旅もいつものように青春18きっぷにぎってJR守山駅へ。ちょうど姫路行新快速があったのでとにかく乗ることに、車中で行先をあれこれ考えているうちに大阪駅のプラットホームに電車が滑り込む。隣のホームを見ると新三田行き電車が・・・この瞬間篠山へ行こうと決まり、乗り換えました(*^_^*)。 丹波篠山といえば・・・むかしむかし(^_^;)会社に入ったころ、篠山出身の先輩が宴会のときいつも「デカンショ節」を歌っていたのを思い出す。仕事などで篠山の街を車で走ったことがあったが立ち寄るチャンスがありませんでした。 宝塚の一つ手前の川西池田駅で丹波路快速に乗り換え12時ころに篠山口に着く。ホームに降り立つと、ものすごく冷え込んでいる。スケッチどころではないかも。駅の観光案内へ入ったら、”篠山へ行くんでしょ。篠山行きのバスがすぐ出るから急ぎなさい”と。つづいて”篠山城跡なら二階町で降りなさい”と・・・。”ありがとう”と言って階段を駆け下り、篠山営業所行きの神姫バスに飛び乗る。約20分ほどで二階町に着く。280円なり。  バス道の篠山の通り 二階町バス停で降りたら、小雪混じりの冷たい風・・・ ここは篠山のメインストリートみたい。お土産屋さんや蕎麦屋さんなどお店が並んでいる。とにかく腹ごしらえだ!とバス停そばの蕎麦屋「ひらぎや」さんに飛びこむ。「手打ち皿そば」を食べたいところだが・・・今日はあったかい蕎麦にする。  篠山特産の山芋を使った「山芋揚げそば」を注文する。1,200円と少々高いがしかたない。もちろん熱燗も1本(*^_^*)。 このお店で「ぶらり丹波篠山」というマップをもらい篠山城跡への道を聞いて出発する。 数分歩くと、で篠山城跡が見えてくる。 篠山城は平城でした。石垣に大寺院のような屋根が見えるだけ、天守閣も見えませんでした。 |

|

大手門があった外堀(北堀)から篠山城の正面入口へ |

正面の外堀(北堀)から写す。 |

| お城といえば姫路城、大阪城など石垣の上に立派な天守がそびえているのを想像してしまいまが、篠山城跡はちょっとスケッチするのは愛想がありませんでした。 |

|

廊下門があった正面入り口 |

くろがね門と大書院(左) |

入っていくと正面に大書院が立ちはだかっている。先ほど石垣の上に屋根だけ見えていた建物です。拝観せずに右手から二の丸へ向かう。 大書院 篠山城最大の建物で、京都二条城の御殿を参考にして建てられた書院造。二の丸跡に所在した城主居館の中で、とくに公式行事に使われた。昭和19年に失火により焼失。平成12年3月に大書院の威容が甦った。 |

|

大書院裏には二の丸の広い平地が・・・ その地面に当時の建物や部屋の図と説明がありました。奥の鳥居をくぐると本丸(殿主丸)です。その右奥に天守台がある。 |

天守台の石垣 篠山城の天守台は本丸(殿主丸)南東部の場内で最も高く奥まった所に位置している。天守閣ではなく単層の隅櫓だったらしい。 |

東方には丹波富士 と呼ばれる中世の山城である高城山(八上城跡)が望める(天守台から)。 ここには篠山城築城以前の支配拠点であった。 篠山城下町は、兵庫県の中東部に位置する篠山市の中央に所在する。城下町は篠山盆地のほぼ中央に位置し、北には多紀アルプスと呼ばれ、かつては山岳仏教の修験道であった多紀連山県立自然公園、そして周囲には丹波篠山産の米や黒大豆、山の芋などを生産する田畑が広がる。 篠山城下町は慶長14年(1609)の徳川家康の命による篠山城築城がはじまりとか・・・ 「篠山城跡を核とし、武家町や町人町、寺院などの地割が旧態を保持し、当時の城下町の形態を今に伝えている」として篠山城下町が「美しい日本の歴史的風土100選」に選ばれている。 |

|

埋門跡(うずみもん) |

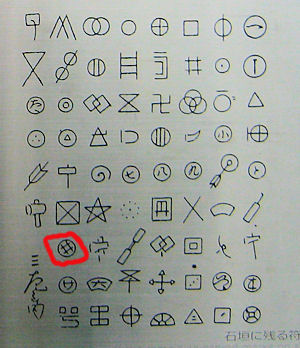

埋門周辺の石垣には、篠山城内で最も多くの符合、刻印がある。なかでも埋門石垣南角に残る「三左之内」の刻印は篠山城築城時に普請奉行を務めた池田三左衛門輝政の名を印したものと言われている。 |

やっと一つ見つけました 。いつもながら刻印はなかなか見つけるの難しいです。 |

|

|

|

|

とにかく寒い、スケッチするポイント探すのをあきらめ、「丹波杜氏酒造記念館」にむかう。城跡を出て右へ、記念館は東馬出濠のそばにありました。三つあった篠山城の馬出濠(東・南・大手門馬出濠)のひとつ、この東馬出掘りだけが残っていました。 |

|

|

酒造りのふるさと丹波 霧で明ける丹波は、丹い波(あかいなみ)とも読まれ、デカンショ節に「丹波篠山 山奥なれど 霧の降るときゃ 海の底」とあるように、陽に映えた霧が盆地に漂うさまは丹い波(あかいなみ)にも見えるという。 霧、雨量、降雪などいづれをとっても厳しい自然環境の中で、江戸時代中期の農民たちは裏作を阻まれ、他に収入の道を求めなければならなかった。そこで「酒造出稼ぎ」が始まり、これが丹波杜氏誕生の起源となった。 |

霧、雨量、降雪などいづれをとっても厳しい自然環境の中で、江戸時代中期の農民たちは裏作を阻まれ、他に収入の道を求めなければならなかった。そこで「酒造出稼ぎ」が始まり、これが丹波杜氏誕生の起源となった。 丹波杜氏(たんばとじ) 杜氏には灘に多い丹波杜氏、但馬杜氏、他に新潟の越後杜氏、岡山の備中杜氏、島根の出雲杜氏などが知られている。 しかし、丹波杜氏の印象が圧倒的であるのは、あながち関西地区に特有のこととは言い難い。酒造りは早朝から深夜まで毎日続く・・・。世にその名を広めた秘密は、丹波人特有の誠実さ、勤勉さである。  一番上段の列の中央にこれから尋ねる「鳳鳴」がありました。 知っている名は10くらいです。皆さんはいかがですか? 町並みを少し散策して造り酒屋だけ訪ねて帰ることにする。 |

|

篠山口行のバスが通っているメインストリート? |

|

丹波栗や豆など お土産いろいろあり |

旅館の看板に篠山名物 「秘宝ぼたん鍋」の看板が・・・ |

|

|

鳳鳴酒造 ぶらり丹波篠山マップに「鳳鳴酒造ほろよい城下蔵」として紹介されている。 ここは寛政九年(1797)に創業した鳳鳴酒造の建物をそのまま解放しており、酒蔵やお店は当時の様子を今に伝えている。昭和50年までは酒蔵に展示してある道具を使ってこの場で清酒の仕込みをしていた。鳳鳴酒造の酒蔵は自由に見学ができました。 |

|

お店の帳場 |

酒蔵入口 |

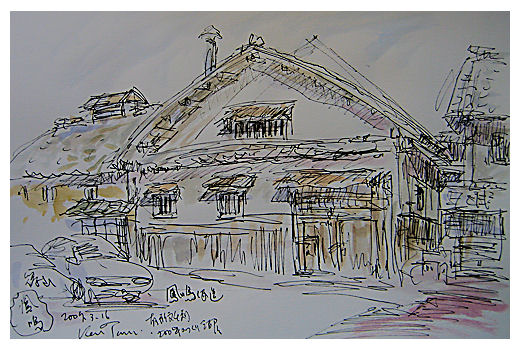

酒蔵外観をスケッチする。 |

|

奥の小さな入口を入ると麹室です。 |

酒蔵内部 |

|

|

|

|

|

| 篠山市立歴史美術館 篠山藩庁の建物を使用して篠山裁判所として明治10年(1877)発足。この裁判所の外観及び旧法廷を従来の姿で残し、その他は美術館にふさわしく内部を改装して昭和57年(1982)に美術館として開館しました。篠山に伝わる武具、漆芸、絵画な、篠山藩窯としての王地山焼(おうじやまやき)の名品など・・ 造り酒屋で時間を過ごしてしまいパスしました(^_^;)。 |

|