2004・6・26

| 市民教養文化講座「ふるさとの歴史と風土に学ぶ」のエクスカーションに参加して、秦氏ゆかりの京都太秦方面へ行ってきました。第24期を迎えた今年度の主テーマは渡来人がもたらした文化ということで、最も早い時期に渡来した秦氏がかかわったという平安京を縦断し秦氏の根拠地に建てられた広隆寺を訪問してきました。 梅雨の蒸し暑い雨の日でしたが、教室から脱出してのエクスがーションは同行の先生からいろいろなことを勉強させていただきました。合間にスケッチもできて有意義な一日になりました。 |

|

東本願寺前から見える京都タワー |

修復工事中の真宗本廟(御影堂) |

| 最初の訪問地は下京区七條の浄土真宗の総本山、東本願寺。 真宗大谷派(東本願寺)では、2011年に宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌をお迎えする。その御遠忌の特別記念事業として、明治の再建以来百余年を経た真宗本廟両堂(御影堂・阿弥陀堂)は修復工事中でした。 |

|

法金剛院の本堂 |

2番目の訪問は右京区花園の法金剛院 法金剛院は律宗・唐招提寺に属していると聞いて、奈良生まれの私には身近に感じました。 このお寺は平安時代の初め(830)右大臣清原夏野(きよはらなつの)が山荘を建て、その死後寺として双丘寺(ならびがおかでら)と称した。そのころ珍花奇花を植え、嵯峨・淳和・仁明の諸帝の行幸を仰いだ。次いで天安寺、さらに待賢門院が天安寺を復興し、法金剛院となった。 本尊・阿弥陀如来(重文)平安時代 藤原仏を代表する丈六阿弥陀如来、院覚の作。 |

広隆寺の正門 |

広隆寺の境内 |

| 京都市右京区にある太秦にある真言宗の寺院。603(推古天皇十一年)秦河勝が聖徳太子から授かった仏像安置するために建立したと伝えられている。法隆寺とともに聖徳太子建立七大寺の一つ。古くは蜂岡寺・秦公寺・秦寺・葛野寺・太秦寺とも伝われた。 弥勒菩薩半跏思推像(国宝)でよく知られている。中学生時代に見学に来て以来の訪問でした。 |

|

|

|

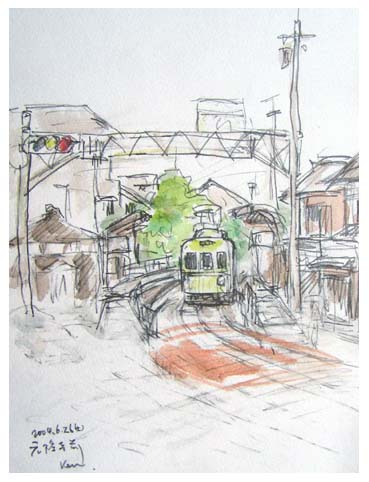

広隆寺正門前で昼食。食事した後広隆寺見学までの間に嵐電が走る街風景をスケッチしました(^_^)。 |

|

|

|

上賀茂神社 加茂別雷神社、山城の国一宮、 葵祭りで知られている。 |

立砂(たてずな) 盛砂ともいう。「たつ」とは神様の御出現に由来した言葉である。神代の昔、御祭神が最初に降臨になったのは社後2kmにある円錐型の美しい形をした神山(こうやま)である。立砂はこの神山にちなんだもの。鬼門・裏鬼門に砂をまき清めるのはこの立砂の信仰が起源である。 |

|

|

本殿への楼門 |

上賀茂神社の本殿 |

| 平安京遷都:桓武天皇の延暦十三年(794)長岡京から今の京都市街に遷された。 東西4.2km、南北4.9kmの広大な都を計画するとき、中ほどを流れていた加茂川(現・堀川通り)を今の上賀茂神社のあたりから迂回(現・加茂川)させた。下加茂神社は改修後の河川と高野川の合流する所に建てられたもの。加茂というのは荒ぶる川の曲折する処、すなわち隅・曲を指す地名で、日本全国いたるところに存在している聖なる地名である。この難事業の河川改修を成し遂げたのが、秦氏の力であった。(講座の解説文より転記) |

|