奈良の春日奥山と高円山(たかまどやま)の谷あいにある渓流に沿った石畳道です。この界隈は平安時代から鎌倉時代にかけて南都七大寺の僧たちの修行の場で、いまでも昼なお暗い樹林の中に苔むす石仏がたたずんでいます。江戸時代には柳生道場をめざす武者修行の武士たちが歩いたという。 はめての個展をするチャンスに恵まれ準備に追われて、ここしばらくは歩きとはご無沙汰でした。爽やかなお天気に急遽OB会ハイキングの下見に出かけることにしました。そこで思いついたのが柳生街道でした。さっそく近鉄電車のHPから「てくてくまっぷ奈良-③」をプリントアウトして出かけました。 (2008・9・10) |

|

柳生行きのバス停 |

奈良公園のシカ |

| 遅い出発だったので奈良駅に着いたらもう11時過ぎ。バス停に急いだが柳生行きのバスは三時間に1本と便数が少ない。次は12時28分までない。せっかく奈良まで来たので実行することにしました。時間つぶしにスケッチでもしようと奈良公園を散策、なんとなく奈良で住んでいた場所の近くの奈良女子大に足が向く。 |

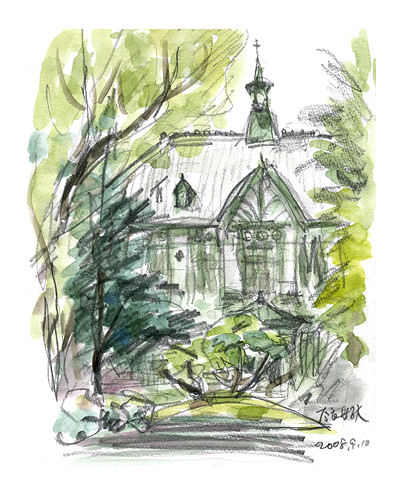

|

奈良女子大 以前にも描いたことがあるこの雰囲気のある建物が好きです。 スケッチして時間つぶしをする。 |

|

| 12:28 やっと来たバスに乗る。懐かしい奈良の町並みを見ながらバスは京都へ向かう旧24号線を走る。大仏殿が見えてくる奈良坂あたりで柳生へ向かう道にはいる。きゅうに田んぼが現れ、だんだん山中へ入って行く。バスに揺られること約40分(バス代650円)、今日の出発点・忍辱山・円成寺(にんにくせん・えんじょうじ)に着きました。 |

|

蓮池と円成寺の楼門 |

|

| 開基は天平時代とも、平安時代ともいわれる名刹。藤原時代造営の池を中心とする浄土式庭園(名勝)が広がり、そこから一段高くなった所に、藤原時代の阿弥

陀如来坐像(重要文化財)を安置する室町再建の本堂(重要文化財)や楼門(重要文化財)が立つ。多宝塔安置の木造大日如来坐像(国宝)は、鎌倉時代の仏師

運慶[うんけい]が青年時代に彫った傑作として名高い。 (JTBのHPより) 拝観をしたいが、なにせ到着した時間が午後1時と遅く、ゆっくりできない。外から見ただけで柳生街道歩きへ出発する。柳生街道への入り口が分からずうろうろしたが、バス停から奈良方面に少し戻った所に柳生街道の案内板がありました。 |

|

案内板から今回歩いたルートを切り取ったものです。 |

|

13:15 案内板のところから柳生街道へ。この道は東海自然歩道にもなっている。 道標には峠の茶屋まで4.4kmとある。 |

石畳の道を歩きだしたがすぐに終わり、このような歩きやすい上り道になる。ここで中高年の女性に出会う。どこから?と聞くと、奈良市の破石(わりいし)町バス停から歩いてきたという。忍辱山からと違ってかなりハードなのに・・・元気だなと感心する(^O^) |

樹林の中の登り道がつづく |

鬱蒼とした檜の植林帯を抜けると展望のある場所に出る。しかし、すぐにまた植林帯の中へと道は続く。 |

13:55 山道はやがて舗装路に出会う。道標に従って峠の茶屋方面(左)へ。峠の茶屋まで1.8km スタート地点の忍辱線(円成寺)まで2.7kmとある。 |

稲穂が黄色く、開けた場所に出る。誓多林(きたりん)の集落だ。 |

道際に鮮やかな朱色の早咲き彼岸花(5~6輪)が目を引く 近くにはアザミの花も一輪・・・・ |

|

T字形の分岐に出る。右は誓多林の集落から峠の茶屋方面。 |

昨年だったか海外の映画祭で受賞した奈良の田原地区を舞台にした「もがりのもり」の撮影された茶畑と似ている。茶畑の真ん中に石仏もあって間違いないだろう。 |

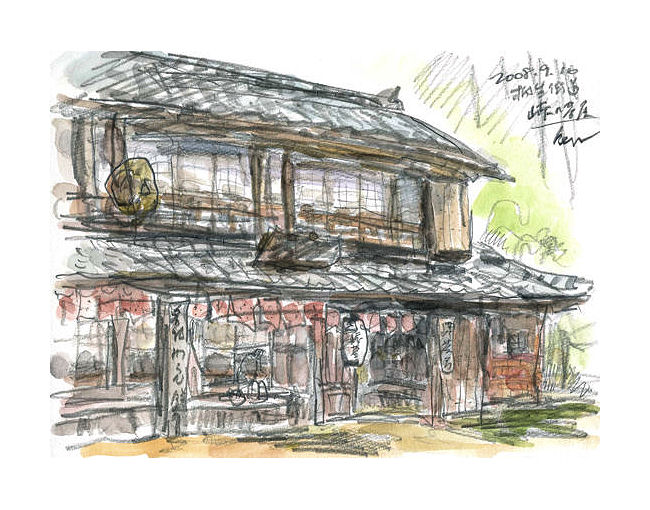

14:25 誓多林の集落だとぎれ、少し進むと峠の茶屋に着く。 店から”いらっしゃい”とおじさんが出てくる。昼抜きなのでうどんを注文するとやっていない、草餅とわらび餅だけだよ! |

前の休憩小屋で一息つきながら”名物わらび餅”(500円)をいただく。 |

峠の茶屋のスケッチ |

|

15:00 峠の茶屋を出発。相変わらずの舗装路歩きがつづく。 |

やがて道標が出てくる。「てくてくまっぷ」お勧めコースは舗装路から左折して鬱蒼とした森の細道へ下って行く。 |

| 道標には・・・ 春日奥山周遊道路 0.4km、首切地蔵 1.0km ←舗装路を直進するルート 地獄谷石窟仏 0.5km、首切地蔵 1.4km ←この道を進む。 直進しても首切地蔵で合流するが、地獄谷石窟仏が見たくて森の細道へ・・・ 峠の茶屋 0.3km、 円成寺 5.5km、 柳生 13.2km ←歩いてきた道 |

|

細い急な下り道を谷川まで、そこからまた急坂を上り返す。 周囲は暗くて日射しが届かず、一人歩きではちょっと気持ちが悪い。 雨模様だと滑落する恐れがあるので高齢者ばかりのOB会ハイクメンバーでは避けた方がよさそうだ。 |

15:35 地獄谷石窟仏(聖人窟)に着く。 石を切り出した後の洞に線刻したものだ。中央は高さ1.4mの蘆舎那仏または釈迦如来ともいわれている。奈良時代後期のものと推定されている。右は十一面観音像(室町時代の追刻)といわれ、右壁には妙見菩薩、左壁は阿弥陀如来と千手観音が刻まれているらしいが、中央の蘆舎那仏のほかはどれがどの仏像だかはっきりとわからない。 これらの石仏は山伏が岩窟に寝起きして彫刻したとか、大仏殿建立のおりに石材取りの石工が彫刻したなどと言われています。 |

地獄谷石窟への入口 石窟から5分ほど登ると春日奥山周遊道路に飛び出す。 道路を横断して再び樹林の道へ。ここからは下り坂・・・ |

地獄谷真池 |

|

|

荒木又右衛門が試し切りしたと言われている首切地蔵のある三叉路に出る。 荒木又右衛門といえば江戸時代初期の剣客で「鍵屋の辻」の仇討ちで有名だが、柳生の門人のような気もするがよく知りません。 |

|

|

|

石畳が続く柳生街道滝坂の道、その道にある朝日観音や夕日観音の磨崖仏 |

|

|

|

朝日観音 東に面していて朝日に映えるということからこの名がある。真中が阿弥陀、左右が地蔵菩薩で、鎌倉中期の文永2年(1265)の名が刻まれている。その名のとおり午後4時過ぎの磨崖仏は日も射さず暗かったです。 |

夕日観音 鎌倉時代のもので、その名のとおりここだけが夕日に映えていました。 |

まだ5時前というのに薄暗い |

破石町の住宅街からつづく柳生街道の入口 |

| てくてくマップは奈良公園内を歩いて近鉄奈良駅が終点になっている。しかし久々の歩きでバテたので破石町のバス停へ直行、バスで奈良駅へ。 12kmコースでしたが約10kmに短縮、休憩を含めて約4時間、OB会ハイクにはちょうど良いコースの下見となりました。 |

|