薬師寺 国宝東塔

開催期間 平成二十五年九月十六日から十一月三十日

(2013・10・20)

国宝薬師寺「東塔」は、現在解体修理工事中です。そのため平成22年晩秋から約10年間見ることができません。修理にともない、 塔の先端部の相輪にある「青銅製の水煙(すいえん)」も地上に降ろされ、拝観できることになりました。前回の修理で降ろされて以来、60年ぶりとのことです。間近で見れるというので雨の薬師寺へ出かけてきました。

国宝の東塔は奈良時代(天平年間)から1300年経過して残る唯一のものです。総高34.1メートル。塔の先端部の相輪にある青銅製の水煙(すいえん)には飛天像が透かし彫りされており、奈良時代の高い工芸技術を現代に伝えています。 |

|

| これは再建された西塔です。東塔は解体修理のためテントに覆われて見れません。 |

|

|

薬師寺は、

奈良県奈良市西ノ京町に所在する寺院であり、興福寺とともに法相宗の大本山である。南都七大寺のひとつに数えられる。本尊は薬師如来、開基(創立者)は天武天皇、道昭、義淵である。1998年(平成10年)に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。

薬師寺の歴史

天武天皇9年(680年)、天武天皇の発願により、飛鳥の藤原京(奈良県橿原市城殿〈きどの〉町)の地に造営が開始され、平城遷都後の8世紀初めに現在地の西ノ京に移転したものである。

創建当時の伽藍をしのばせるものは焼け残った東塔だけであった。1960年代以降、名物管長として知られた高田好胤(たかだこういん)が中心となって写経勧進による「白鳳伽藍復興事業」が進められ、1976年に金堂が再建されたのをはじめ、西塔、中門、回廊の一部、大講堂などが次々と再建された。 (ウイキペディアフリー百科事典より) |

|

地上に降りた水煙 |

|

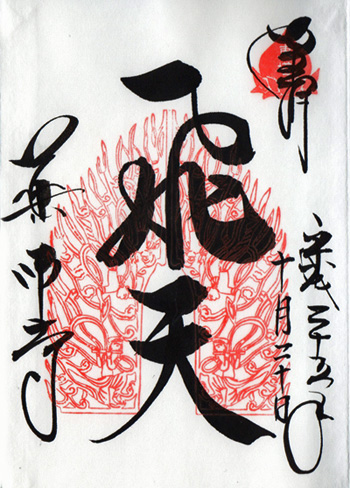

水煙降臨展の会場でいただいた

御朱印です。 |

|

大講堂の中、大勢の僧侶が読経している。

その講堂内から金堂と西塔を写す。

|

|

水煙 |

|

水煙降臨展の会場

|

東塔の仏像 |

東塔の仏像

|

改修に使われる檜の大木に驚く |

古都のイメージ

| この作品は第4回目の私の個展、「古都・奈良を描く」出品のために何度か薬師寺を訪れて薬師三尊を模写させてもらって制作した作品です。奈良は生まれてから35年間住んだ懐かしい私の“ふるさと”です。 |

|