2009・12・31

| 大晦日の朝、NHK(BS2)の「街道てくてく旅」山陽道の総集編を見ていたら、木津川にかかる「流れ橋」が目にとまりました。以前から一度行きたいと思っていた所なので急遽出かけてきました(^_^;)。行き先を「流れ橋」と決めていただけで地図も準備していないからでルートがわからない。下車した京阪八幡市駅で駅員さんにお願いしたら「男山散策路」の案内図をくれました。これを見るとすぐに低山歩きの虫が鳴きだす。まず、この案内の中の「こもれびコース」を歩いて石清水八幡宮に参拝する。それからから「流れ橋」へ行くことにする。流れ橋へのルートは駅前の案内地図からメモに書きとめて出発する。

|

|

| 男山山頂の石清水八幡宮を参拝したとき、本殿の前にある楼門に装飾されている虎が目にとまる。・・・明日は正月元旦、干支は虎、縁ですね。さっそく新年初レポートのこのページにアップさせてもらいました。 |

|

走井餅老舗

| 駅からすぐにある岩清水八満宮の一の鳥居横にこの茶屋がある。創業は、明和元年(一七六四年)、大津追分の地で走井の名水を用いて作ったことに始まるらしい。明治四三年、六代井口市郎右衛門の四男・嘉四郎によって、京都・やわたの地に引き継がれたそうです。昭和初期、本家の茶屋は廃業し、その跡は現在の月心寺である。 |

|

| 岩清水八満宮の一の鳥居左側にちょっとモダンな全昌寺橋がかかっている。右手の山が八幡宮のある男山です。大晦日、どの店も初詣のための準備中でお休み、この橋横の一軒だけ営業していた喫茶店で昼食をとりながらコースを確認。 |

|

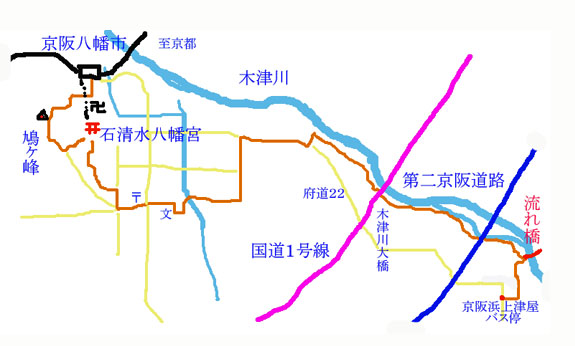

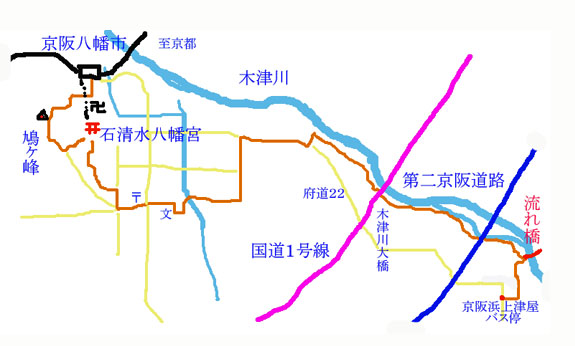

| 赤い線が今日歩いたルートです。男山散策は案内図どおり歩けたが、流れ橋へは迷い道でした。近いと思い込んでいたが思ったより距離があり疲れました。帰りは歩きをギブアップ、バスに頼ってしまいました(ーー;)。 |

| こもれびルートを確認したのに、八幡宮の一の鳥居をくぐってしまい頓宮境内でうろうろ、やっと神応寺の山門を見つけて登山開始です(^_^;)。 |

|

神応寺山門

|

山門をくぐるといきなり石段になる。

|

| 境内を過ぎたところでケーブルの鉄橋に出合う。ちょうどケーブルが・・・あわててシャッターを押す。 |

|

| ケーブルの線路は鳩ヶ峰と男山の谷間を鉄橋でつないでいる。 |

|

|

|

| あとは「こもれびルート」そのものの雰囲気、落ち葉の道を登っていくとやがて樹林のなかに鳩ヶ峰の頂上になる。142.5mのまさしく低山だ。 |

|

| 鳩ヶ峰頂上で記念スナップ。地面が変でしょう・・・三脚持ってないのでベンチにデジカメ置いたからですよ。 |

|

頂上の三角点と国分寺跡の石碑があった。

神応寺の山門からこの頂上までは約30分ほどでした。 |

|

| 頂上からの下りで南に奈良と大阪県境の生駒山が見えました。頂上からはコンクリートの階段道を下る。5分少々で男山レクリェーションセンターに着く。合流してくる舗装路をグランドに沿って左に進む。 |

|

石清水八幡宮へ向かうこの舗装路は手入れの行き届いた竹の子用の竹林が続きます。

|

|

| 少し歩くと道標のあるこの分岐に着く。右へ下れば「ひだまりルート」で”走上り”バス停にでる。ここでは道なりに直進して登坂を歩いて石清水八幡宮の境内に入る。 |

|

八幡宮境内にあるエジソン記念碑

エジソンが白熱電球のフィラメントに石清水八幡宮境内に生えている竹を使って沢山の炭素電球を作ったそうです。男山レクリェーションセンターから15分ほどで境内に着きました。 |

|

南総門からの楼門と本殿です。

お参りしてから表参道を三の鳥居へ向かう。

本殿裏側にある展望台は淀川に桂川、宇治川、木津川の三川が望める男山展望台があるが、時間がないのでパスしました。 |

|

表参道から南総門

|

表参道の三の鳥居

正面に神馬舎があります。

|

| 三の鳥居をくぐり神馬舎前を左にとるとこの表参道の石段になる。 |

|

| 今回は右手に下る男山散策路のせせらぎルート(八幡宮南参道)を下る。走上りのバス停へ出ました。 |

|

男山散策路のせせらぎルートの静かな道

|

石清水八幡宮南参道入り口

|

| 上のルート図にある〒マーク(山城八幡郵便局)のところから迷い道の始まりでした。流れ橋の方向はだいたいわかっていたつもりでしたが、まっすぐ向かう道はない。最初に道を聞いたジョギング中の若い男性に聞いて方向を確認して歩いたが、次に高校生の男の子に聞いたらまったく方向が違うという。しかたなく八幡駅へ戻る方向になるが、教えられた方に歩きく。やがて車の往来がある広い通りに出てから、おばあさんに聞いたら、最初に教えられた方向だという。まだだいぶあるよと言われたがなんとかたどり着きたいと、わかりやすいと教えられた木津川の堤防へ上がる。 |

|

流れ橋へ向かう途中、振り返って男山を写す。

この先でであった高校生の案内を信じて疑わなかったのがが迷いの元でした(^_^;)。 |

|

木津川の堤防から八幡方面を写す。

左の山は男山、後方の山並みは大山崎天王山方向です。ここから強風にあおられながらのなが〜いなが〜い堤防歩きでした。国道一号線の木津川大橋の下ををくぐり、つづいて第二京阪国道の橋下をくぐってやっとやっとのことで今日の目的地の”流れ橋”にたどり着きました。疲れた〜 |

|

通称「流れ橋」、正式名称は「上津屋橋(こうづやばし)」といいます。

今朝のテレビ番組「街道てくてく旅」で見たままの修復されていない(流されたままの)状態でした。残念、ざんね〜ん(ーー;) |

|

流れ橋の石碑

|

堤防つたい走れる自転車道の案内板

|

自転車で木津川の堤防を走ってみたい人は下記をクリックしてください。

(府道・京都八幡木津自転車線の拡大図)

|

|

|

自然の力(水の力)のすごさを実感する光景でした。

上津屋橋(ながれ橋)

淀川の支流で京都府南部を流れる木津川に架けられた全長356.5m、幅員3・3mの日本で最も長い木造橋です。大雨や台風により、川の水位が上がれば、橋けたが流れるという、その独特な構造を持つことから「木津川の流れ橋」と呼ばれています。時代劇のロケーションにも、よく使われていたのを知っています。昭和28年3月に架設されて以来、平成9年7月までに通算15回の流出を記録していると案内板に書いてありました。

修理が終わったら是非わたってみたい橋です。地元の人も近くに木津川を渡れる橋がないので困っていると話されていました。 |

|

|