2006・4・4

![]()

2006・4・4

湯浅へはまえから一度行きたいと思っていました。青春18切符を友人からもらったので、さっそく出かました。 湯浅は古来より熊野街道の宿駅として栄え、また醤油は日本での「発祥の地」として有名ということくらいしか知識はありません。なんとなく古い町並みが残っているだろうと・・・スケッチ散策かねて歩いてきました。  車窓から撮った紀三井寺 滋賀では桜はまだまだというのに、阪和線の窓外はあちこちで桜が満開でした。和歌山から御坊行きの普通列車に乗れば、すぐに西国三十三ヶ所の観音霊場(第2番札所)の紀三井寺だ。車窓から満開の桜が見えてくる。途中下車の衝動に駆られるが今日は我慢(^_^;)・・・ |

|

JR湯浅駅 普通列車を乗り継いで滋賀から三時間半ほどで湯浅に着きました。駅にあった「湯浅町散策コースMAP」には”湯浅の香り味噌醤油コース”、”熊野古道コース”、”潮の香りコース”、”伝統的建物コース”が紹介されていました。どのコースも町中で交差している。 ・・・とりあえず駅から左へ、広橋をわたり熊野古道の案内板にしたがい広川左岸沿いに上流へ。国道42号線にかかる新広橋信号を横断すると「久米崎王子跡」がありました。そこから湯浅駅に向かう熊野古道があるはずだが、見逃して通り過ぎてしまう。 |

|

広橋から広川上流を写す。右岸(左端)の堤防に白魚漁独特の網が見えます。 |

国道42号沿いにあちこちに金山寺味噌のお店がある。このお店は湯浅の町中のものです。 |

白魚漁 あとでお会いすることになる、手作りはがきを作ってサービスされていた 加納さんの作品のうちの一枚です。 国道42号の東南道の信号から湯浅の町中へもどる。すぐにある耐久高校(変わった名前です)は創立150年を迎えた日本一伝統のある学校とある。その先を左へ入ると湯浅小学校があり、伝統的建物コースに紹介されている小学校の講堂を見に行く。 |

|

伝統的建物(有形文化財指定)の 昭和初期に建てられた湯浅小学校講堂は写真のようなモダンなデザインでした。 もうすぐ入学式を迎える構内の桜が満開。 |

土塀とお地蔵さんのある 絵になりそうな狭い路地 |

|

|

熊野古道も通っていた湯浅の町中、町おこしであちこちの家に熊野古道に関する飾り付けがしてありました。 |

|

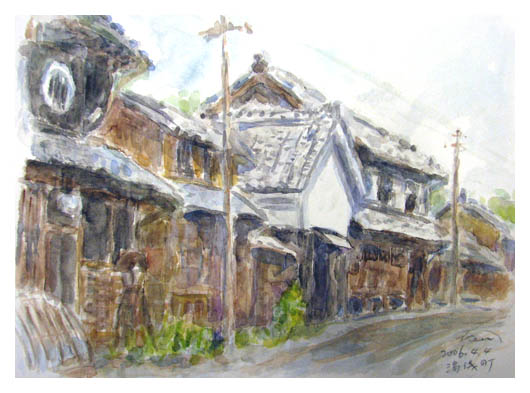

風情のある町並み |

あちこちの家の軒には熊野古道の提灯がある |

上左の写真左端の建物で元学校の先生という加納さんが自作の記念はがきを刷っておられました。その湯浅の絵をいまは懐かしいプリントごっこで印刷していました。無料なのでどうぞと声をかけられる。・・・この町並みをスケッチしようと道路に座り込んだら親切に椅子を貸してくれました。どこを歩いていてもこの町の人、学生さんや子どもたちまで挨拶をしてくれる。 やっと1枚スケッチしたが・・・ |

|

角長(かどちょう)の木製の看板が見える ここが先ほど会った加納さんに教えてもらった醤油の老舗「角長」です。お店に入り声をかけると親切なおかみさん(だと思う)がでてきて醤油のこといろいろ教えてくれました。 100年前の醤油蔵 斜め前に角長(民具館)職人蔵があります。湯浅の町並みにはところどころ崩れかけた分厚い壁の蔵跡がある。その蔵の中で職人たちが醤油をつくっていました。その職人たちの知恵の結集である醤油民具は醤油屋の消滅と共に消えていきました。この角長職人蔵は慶応2年に建てられた80平方米の仕込蔵であり、道具類はすべて醤油製造に使用されたものだそうです。 |

煙突のある黒っぽい建物が角長です。 絵になる風景でしたが、あちこち歩き回ってスケッチできませんでした。 |

醤油の老舗「角長」を川横の醤油掘り側から写しました。 |

|

これが醤油掘りです いまは狭くなっているが、当時はもっと広くて醤油船が休息する場所になっていたらしい・・・ |

醤油倉 |

最後に湯浅の海をみて |

|

| もう少し散策したり、スケッチしたかったが、今にも雨が降りそうになってきたので諦めて帰ることにしました。でも和歌山についてもまだ振り出してこなかったので途中下車して和歌山城見物に行きました。城内の桜は満開、花見宴会も真っ盛り・・・・だったがやはり天気予報どおり急に雨が降り出してきたので、いそいで写真を撮って帰宅の途につきました。 |

|

|

桜満開の和歌山城の堀と天守閣 |