2015・8・22

| 大戸川沿いの小さな発電所までスケッチに行った帰り道、富川の磨崖仏「耳だれ不動」に立ち寄る。その後、久々に岩間寺(西国三十三観音霊場)へお参りしに行きました。 |

|

発電所 |

磨崖仏 |

| 富川の磨崖仏から車を走らせ、南郷洗堰を過ぎて、南郷二丁目の信号を左折して住宅街へ入って行く。住宅街を過ぎたところで右折して少し行くと、千町からの千丈川沿いの道に出合う。そこを左折すると道なりに岩間寺まで登って行ける。京滋バイパスを越えると坂道になる。途中、奥宮神社の赤い鳥が目に入ったが、途中下車せずにまっすぐ岩間寺を目指す。磨崖仏から約20分ほどで岩間寺の駐車場に着きました。ここで入山料300円を支払い境内へ。 |

|

岩間寺は

滋賀県大津市と京都府宇治市の境にある標高443mの岩間山中腹に位置し、岩間山正法寺と称する。通称岩間寺です。

奈良時代に、泰澄大師が千手観音を刻み本尊としたのが始まりと言われています。別名「雷除け観音・汗かき観音・ぼけ封じ観音」として有名です。

(西国三十三所第十二番札所) |

稲妻龍王社と銀杏の巨木

| 境内のど真ん中に小さな社(稲妻龍王社)と銀杏の巨木(樹齢450年)がある。稲妻龍王は岩間寺の護法善神で、この銀杏の大樹に住む。よく水を司り雷難、火難を除き大魔から護り給う。 銀杏の木の左奥に見えているのが本殿、左端のお堂は岩間寺を開いた泰澄大師を祀る大師堂です。 |

|

|

|

| 西国霊場巡りの団体さんがお経をあげていました。 |

岩間山正法寺(岩間寺)の本殿

現在の本堂は天正5年(1577)に再建されました。

|

芭蕉池

| 本殿の右横にあります。松尾芭蕉がこの寺の観音さんを信仰して訪れ、この池で「古池や 蛙飛び込む 水の音」という有名な句が生まれたという。 |

|

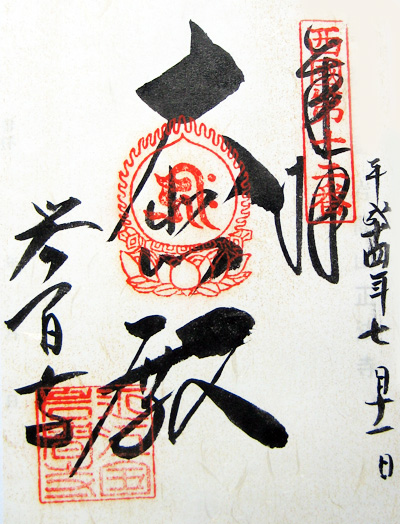

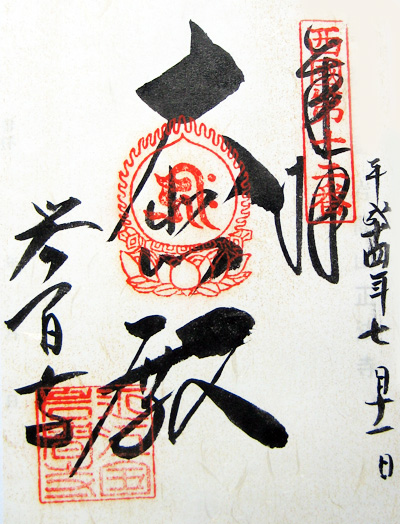

岩間寺の御朱印

2002年7月に訪れた時に頂いたものです。 |

本堂前を通り抜けて、東海自然歩道を進む。 |

岩間寺境内にあった道標

| 琵琶湖展望台まで700m、近いので見に行くことにする。それに奥宮神社も初めだ。そういえば岩間寺へ登って来る途中に奥宮神社の赤い鳥居を見ていました。 |

|

長寿の桂

| 岩間寺の一つ前の札所である醍醐寺につながる街道沿いにある零木であり、日本隋一の桂の大樹群で、樹齢500年とも1000年とも言われている。 |

|

大桂の全体像 |

東海自然歩道の道標 |

|

|

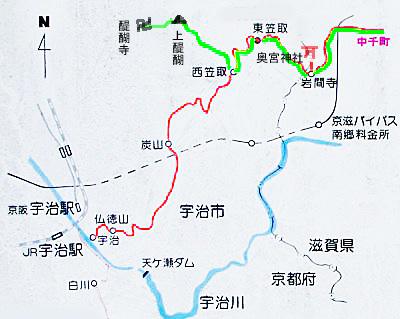

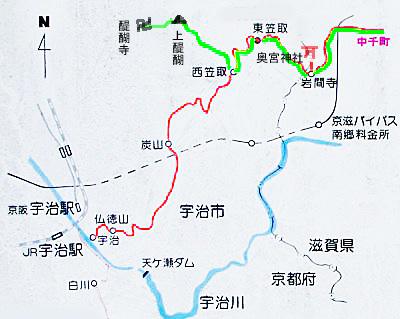

左のルート図は2002年7月に歩いた時のものです。これに今回初めて訪れた奥宮神社の位置を書き入れました。

東海自然歩道の道標(上の写真)には・・・

・東笠取を経て喜撰山・天ヶ瀬ダム

・石山寺 5.5Km

・岩間寺 0.1Km

※この時のレポートは下記をクリックしてご覧ください。

歩いた道は緑色の線です。

・西国三十三霊場を訪ねて岩間山から上醍醐へ |

|

|

| すぐに奥宮神社と上醍醐寺の分岐がある。13年前に、ここから下って上醍醐へ向かったことを思い出す。ここで東海自然歩道と別れ、奥宮神社へ向かう。 |

|

上醍醐の山だろうか?

鬱蒼とした暗い道を抜けると左手に展望がある。

|

東笠取の集落だろうか?

右上の写真をズームアップしました。 |

道なりに直進すると奥宮神社の鳥居が見えてきた。

鳥居の右手が展望台でした。 |

展望台からの景色

琵琶湖は霞んでいるが、中央に三上山(近江富士)が見えている。

眼下には京滋バイパスが走っている。

|

左手を見ると、比叡山と琵琶湖が見える。

タワーみたいなのは大津プリンスホテルだろう。 |

奥宮神社本殿

右端の鳥居のところが表参道です。 |

| 表参道から来るとこの急な石段を登ることになります。 |

|

| 奥宮神社の境内から、今歩いてきた方向を振り返る。岩間山山頂の電波塔が見えている。 |

|

| 晴れ間が戻ってきた。さあ、岩間寺に戻って岩間山の頂上へ行ってみよう。しかし、岩間寺に戻ったら、天候急変、蒸し暑くなり雨も降りだしてきた。しかたなく、頂上もスケッチもあきらめて早々と下山しました。 |

|

|