歴史散歩

滋賀県野洲市

2015・6・4

| 5月31日、 えこっち・やす「自然・山部会」の森づくり塾の第一回講座に参加して、コンパスと地図を使って山歩きする方法を学んだ後、近くの大篠原の里山”タムシバ山”を山ガイドさんについて実践登山をしました。そのおり、通った「伊勢道」と、山歩きで出会ったササユリが気になって、再度出かけることにしました。今回はよく歩いている希望ヶ丘文化公園側からの散策です。車を花緑公園の「ふるさと館」前の駐車場に止めて出発する。 |

|

希望が文化公園から見える城山(左端の台形の山)

今日は伊勢道から城山へ行く予定です。 |

芝生ランドから家棟川(やなむねがわ)を渡って

フィールドアスレチックへ。 |

9:12最初の分岐(H85)に着く。

| フィールドアスレチックから「キャンプ道」という林道を草野球場(進行方向左)に沿って進む。この分岐を道標(伊勢道・城山)に従って通り過ぎ道なりに進む。 |

|

9:18 城山東枯沢登山口に着く。

| 今日歩こうと思っているルートは、この前の日曜に登ったタムシバ山よりの尾根道に交差する伊勢道峠へ希望ヶ丘側から登る予定だ。ここも通過する。 |

|

さらに林道を行く。 |

9:26 伊勢道への分岐に着く。 |

伊勢道入り口には「 稜線を歩こうコース」古城山口登山口の案内板がある。

城山山頂まで 760m

鏡山山頂まで 2430m

・・・・ 伊勢道 ・・・

この道は大篠原の人たちが、明治以前お伊勢参りの参道として、古城山裾より篠原山並みの一番低い峠を越え希望ヶ丘を横切り菩提寺、東海道へと達するよう利用された間道である。

(野洲市大篠原自治会。大篠原郷土史会) |

|

家棟川の源流を渡って・・・ |

伊勢道を歩いて行く。 |

|

|

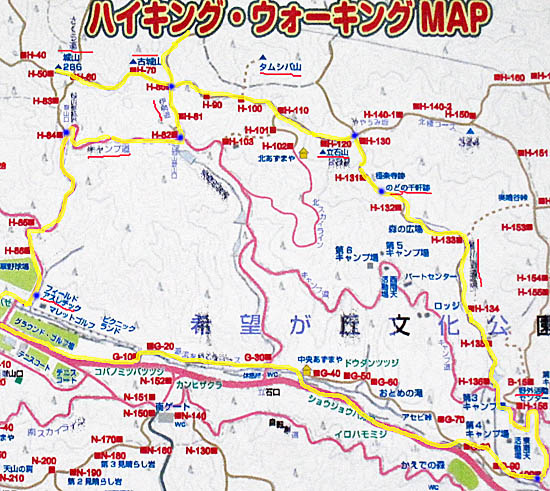

里山散歩「タムシバ山」

(滋賀県野洲市小篠原)

2015・5・31

この里山歩きで、伊勢道のことを知りました。

今回のルートは緑色のラインです。

※2002年11月に今回と同じ登山口から歩いた「希望ヶ丘から鏡山へ」をご覧ください。この時はここが伊勢道とは知りませんでした。 |

|

|

|

| 9:38 伊勢道峠に着く。伊勢道はこの峠を越えて直進、大篠原へと下っ行きます。尾根道を左へ行けば古城山から城山へ。右に行けば鏡山方面です。伊勢道を下る前に、先に城山に行くことにしました。この”稜線を歩こうコース”は以前に城山から鏡山まで歩いたことがあります。 |

|

| 伊勢道峠から少し進んだところでタムシバ山が右手後方に見えてくる。 |

|

| さらに稜線を歩いて行くと、左手に三上山(近江富士)が見えてくる。 |

|

この前来た古城山を越えて・・・

稜線を歩いて城山へ向かう。 |

10:04 城山頂上直下に着く。

| 写真ではそんなにきつく見えていませんが、実際はロープをつかまないと登れないほどです。 |

|

城山(小堤城山城)標高286m

遠方のピークは鏡山です。

|

城山よりの展望(南西方向)

手前左は三上山、中央後方は京都との県境にある音羽山です。

素晴らしい天気、澄みきっていていて、草津市街、大津まで、琵琶湖が展望できました。

|

10:42 古城山に帰り着く。

古城山(ふるしろやま)と岩倉城・桜本坊と桜本池

小字岩倉にあり、西方は小堤、辻町に接し、東は立石山に接している。昔、馬淵氏がここに城郭を築いたため古城の名があるが、今は石垣の一部が残るのみである。頂上近くに池があり、明治時代の記録では、「桜本の池」と称し、干ばつの時も水が枯れたことがないと言い伝えられている。山頂への参道は、古くから表坂と裏坂と呼ばれる二つのルートがある。表坂は光善寺川を越え、ほぼまっすぐに尾根を伝い、屏風岩を通って山頂に至る。

一方、裏坂は光善寺川の源流となる谷の一つに沿っており、途中で大きく左手に向きを変え、山頂直下の桜本池に達する。

桜本坊は応永年間(約600年前)に岩蔵寺(がんぞうじ)が再興されたときに造られた六坊の一つで、古城山山頂に位置する。桜本坊は他の坊が荒廃し消滅する中で最後まで続き、明治新政府の神佛分離令によって神道化し、桜本社と称することになった。明治二十七年には瓦葺の小さな社殿が建立され、例祭行事(古城祭)の他、大干ばつ時には雨乞い祭りも行われた。

しかし、第二次大戦の頃、その例祭行事が断絶してしまい、その後は古城山山頂周辺に石積、社殿の瓦、それに石灯籠を残すのみになった。(大篠原郷土史会) |

| この前、タムシバ山へ来た時、ここから表坂を下りました。その時、見落とした「屏風岩」を見たくて下り口を探したが見つからない。山ガイドさんの後をついて歩いていたのでよく覚えていない(^^;)。探し回ると「裏坂」の案内板が見つかったが、荒れているようで踏み跡も薄い。迷うと困るので伊勢道峠まで戻ることにしました。 |

|

伊勢道

この伊勢道を大篠原方面へ下る。こちら側は登ってきた希望ヶ丘側より、よく踏み固められて、はっきりした歩きやすい道でした。あっという間に見覚えのある東屋(タムシバ山登山口)のところに着きました。

ここから林道を歩いて古城山表坂の入り口へ行き、屏風岩を探して登る。大きな岩に挟まれたイメージをで探しましたが見当たらない。 |

古城山表参道

| 「ここからの山頂への参道は古くから表坂と呼ばれ、桜本坊の行者たちはこの坂の途中にある屏風岩のところを”懺悔懺悔六根清浄”(ざんげざんげろっこんしょうじょう)と唱えて登って行った。罪深い者はこの岩に挟まれると信じられていた。 それより先、夏の古城祭の時に点灯される高さ二メートルの石灯籠を過ぎ、山頂に近い桜本池、および岩蔵城址と桜本坊後に至る。」 |

|

左の「案内板」表示から推測すると

岩に挟まれ人一人が通れるこの岩が

その「屏風岩に思われる。 |

素晴らしい展望

|

先日、タムシバ山に登った時の下山道、古城山より下る表坂、その途中の屏風岩の所からの展望です。今日は素晴らしい天気で澄みきっている。この前スケッチ訪問した琵琶湖の沖島(写真中央)もはっきりとな見えている。さすがに琵琶湖対岸の比良山系は霞んでいました。

|

大篠原側から再び伊勢道を登り返す。伊勢道峠から稜線道を鏡山方面に向かって歩く。 |

鏡山へ向かう尾根道 |

立石山(標高282m) |

12:04 「のどの千軒跡」方向へ

| 立石山をピークを越えたところに分岐があり、「ややうみ坂」の案内板と道標がある。直進は鏡山、左へ下れば大篠原、ここで右の「のどの千軒跡」へ下ることにしました。 |

|

| 12:09 極楽寺跡と墓原谷遺跡を過ぎて「のどの千軒跡」に着く。 |

|

ややうみ坂

のどの千軒からこの急勾配の坂を越えて尾根道に達し、立石山と椿谷を両側に眺め、下りも急坂の連続で、大篠原の集落に達する。この峠の尾根を東方に行けば竜王岩から涼み岩に、西に行けば古城山に至る。昭和三十年頃以前には、大篠原の女性は家庭用の燃料として薪を取りに、急坂を何回か登り、その辛抱強さと苦労から、ややうみ坂と名付けられたのであろう。(大篠原郷土史会) |

|

のどの千軒

鏡山連山の一つ立石山の南麓付近に、昔時千軒の家屋市井を成して繁盛したとの記録と言い伝えが残っている。立石山からは三条の谷が、それぞれ家棟川、甲賀郡菩提寺村、蒲生郡薬師(くずし)村に流れでているとの記録もあり、昭和三十年頃までは屋敷跡や墓石などが散在して、のどの千軒跡とはっきろ確認できたとの古老の話がある。のどの千軒の起源に関しては定かではないが、距離的に近い聖徳太子建立、伝教大師債権の雲冠寺がかって堂塔僧坊伍堂精舎千坊あったとの言い伝えから、雲冠寺の寺領の中のお堂や集落がではないかととも言われている。

また、「のどの」の名は能登から来ており、八世紀から十世紀にかけ、朝鮮半島の渤海国と日本交流が盛んで、能登半島富来にその遺跡もあり、福井県三方町にも能登野という地名があることなどから、数十回の来日で一回当たり数百人が訪日したとの記録からも、その人たちがここに住んだのではないか、或はさらに百年以上前に百済からの亡命者の住まいではなかったか、いろいろ言われており、またその焼失した時期についても定かでない。(大篠原郷土史会) |

|

荒川谷源流に沿ってキャンプ場方向に下る。

|

キャンプ場手前に荒川谷源流の小さな池がある。

ここから舗装路を歩く。 |

バンガローがあるキャンプ場を歩く。 |

野外活動センターを通過・・・ |

友情のはし少し手前で「源流を歩こうコース」に・・ |

源流を歩こうコースで芝生広場に向かう。 |

13:10 なが~い回り道をしてやっと希望が丘文化公園の広場に戻ってきました。 |

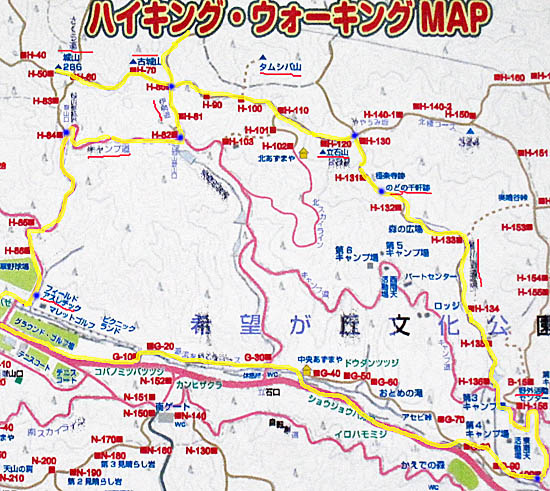

今回歩いたルート

この案内地図をプリントアウトして持参したので迷わずに歩けました。

(希望ヶ丘公園のHPより)

|

4日前にであった蕾のササユリは

残念ながら咲き切った状態でした。 |

|

こちらは花緑公園の小さな池に咲いていた睡蓮です。 |

|